衛教文章

文/臺灣物理治療學會.圖/HiBODY嗨健康 黃琳玲

圖片版權 © 2024 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載

居家照護中的多重角色 是物理治療師的首要挑戰

屏東縣物理治療師公會竇文宏理事長指出,物理治療師在居家照護中扮演著多重角色,包括瞭解病患生命徵象穩定度、用餐用藥及如廁的狀況、家庭的照顧情形、與外籍看護的溝通,甚至是發掘個案的興趣及專長等。

他更深入談及物理治療師能透過自身的專業,及早介入,包括居家環境指導及建議,常見的臥床後失能,骨折術後的翻身、擺位、關節活動、轉移位、輔具使用等技巧,給予適當的指導和復能訓練,減輕家屬照顧上的負擔。只要有正確的技巧和積極的訓練,藉此就能提高病患在家中的生活品質。

而在居家環境照護中,竇文宏理事長提出了物理治療師可能面臨的挑戰,包括照顧服務與專業服務間的平衡,以及家屬對復能與復健的理解。他提到治療師們需要具備各式各樣的應變能力、觀察力和耐心,並透過和個案及家屬的溝通建立共識。竇理事長也在曾服務時透過仔細觀察病患環境,找出家中適合的器材與替代方案,確保病患能在安全的方式下進行復能訓練。

萬丈高樓平地起 逐步累積軟實力

物理治療師在執業初期,由於經驗尚淺,面對各種病患案例時,可能感到手足無措。治療師需要透過實際操作中的摸索,學習如何因應不同狀況,處理各種複雜的情況。同時,建立良好的專業形象和溝通技巧也是初期執業時不可或缺的技能。竇文宏理事長分享了他在初期的困境,並鼓勵新一輩的物理治療師要勇於面對挑戰,透過實踐中的成長,迎向專業領域的深化。

圖片版權 © 2024 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載

除了需要具備專業的物理治療相關的技術外,竇文宏理事長也提到,心態更是成功執業的關鍵。一位優秀的治療師需擁有「耐心」、「同理心」、以及對於每個病患的「關心」。竇理事長強調,對於長期照護中的各種挑戰,治療師應以積極正向的態度面對。同時,要懂得在逆境中尋找機會,把每一次的困難轉化為成長的契機。

對病患和家屬的關心,以及對於自身專業的不斷追求,都是構築成功物理治療師心態的基石。這樣的心態不僅能為病患的生活跟復能之路帶來改變,也為治療師自己的職業生涯,打下堅定的基礎。

跨領域及平台協作,確保全面照護

圖片版權 © 2024 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載

竇文宏理事長建議物理治療師可以留意如何與長照團隊成員協同工作,他提到在團隊中,物理治療師在居家照護中的角色之一,能夠起到媒合資源的作用,並與居服員緊密合作,透過細心觀察病患的狀態,確保照護的全面性。

而對政府資源的瞭解及運用,也是物理治療師能為家屬及病患找到減輕負擔的管道,如長照服務和各地方政府照護的資源連結轉介,以及對照顧計畫的諮詢建議,強調了物理治療師更需要落地整合相關服務的能力。

把不可能變成可能 是一份使命的驅使

「讓大眾知道更多物理治療師的專業,從不良於行到能走能動的使命願景。」

隨著時代的變遷,物理治療師的角色將更加多元化與專業化,竇文宏理事長也語重心長的提到,物理治療師不僅要注重病患身體機能的康復,更需關注病患在家中的心情,避免社會層面上的照護斷層,及家屬健康心態的建立。

透過跨領域合作,物理治療師能為為居家照護帶來非凡的成果,這是一個使命,也是一種對生命價值的堅持。在物理治療的世界中,每一個病患都是珍貴的,每一次成功的復能都是對生命無限可能的證明。

竇文宏理事長也期待物理治療師在能長照專業中發揮更大的影響力,不僅僅是幫助身體機能的改善,更能夠讓病患找回生命的價值感,鼓勵物理治療師們能秉持「可以將不可能變成可能」的信念,用心成為家屬的健康顧問,盡心維護病患的身體健康。

本文訪談影片:物理治療師在長期照顧與居家照護領域二三事

按這裡看更多文章:嗨健康HiBODY精選臺灣物理治療學會衛教文章

文/臺灣物理治療學會.圖/HiBODY嗨健康 黃琳玲

游泳是一項適合所有年齡層運動的項目,在水中,因為能借助水的浮力,不僅能減輕對關節、脊椎所造成的負擔,更是傷後復健的最佳選擇!

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

對於一般大眾來說,維持游泳習慣有許多好處,不只可以幫助我們改善睡眠、健身減脂、減少焦慮與壓力,還能藉由水中訓練增進肌力、心肺耐力與關節活動度等,如此多的好處,可說是運動中最推薦的項目之一!

黃琳玲物理治療師表示,除了對民眾來說游泳具有非常多的益處,游泳這項運動同樣適合在運動比賽中做為競賽項目。游泳選手透過專業的訓練、良性的競爭、國際通用的比賽規則等規劃,讓游泳的培訓層級有更高的提升,逐漸發展出「競技游泳」的比賽項目。

了解游泳時所使用的肌群,對訓練更有幫助

競技游泳是奧運會(奧林匹克運動會)中的第二大的競技項目,包含四種泳姿的競速項目:蝶式、仰式、蛙式與自由式等。有別於一般的運動競賽,游泳必須克服水的阻力,藉由反作用力讓身體前進,因此游泳時基本上會運用到全身的肌肉,如核心肌群可以幫助身體在水中保持穩定的姿勢;肩關節旋轉肌群、肩胛穩定肌可以幫助穩定肩膀;胸大肌、闊背肌和三頭肌等,可幫助獲得更多的推進力。

黃琳玲物理治療師特別提到,雖然游泳的運動傷害較小,但姿勢不當或熱身不足,仍可能會有受傷風險!因此游泳前的熱身、正確的游泳姿勢與結束後的舒緩,都缺一不可。游泳前透過暖身運動,讓身體獲得伸展,促進血液循環,增加肌肉的柔韌性。游泳時保持頭部與身體呈一直線,且需靠全身軀幹的力量與流線型來划水,游泳後也必須確實做好收操運動,伸展肌肉以避免痠痛與不適。

預防運動傷害,游泳前需要進行肌力訓練

黃琳玲物理治療師指出,不同的游泳姿勢有著不同的訓練方式與使用的肌肉比例,像是「蛙式」主要靠臀部肌肉、股四頭肌與膕繩肌等下肢的力量推進;「自由式、仰式」依靠臀部肌群上下踢腿,再配合背闊肌、胸肌、肱三頭肌、肱二頭肌等肌肉讓雙手划水推進;「蝶式」除了雙臂的力量外,也講求腹部的腹直肌(腹部核心)和手腳的協調。

因此,平時日常的游泳訓練,亦可透過「阻力訓練」來增強肌力和肌耐力,有強健的肌肉也能預防因肌力不足而導致的傷害,舉凡「硬舉」、「反握引體向上」、「啞鈴肩推」、「伏地挺身」、「肩外旋」等都是不錯的訓練項目。

下水前透過R.A.M.P.模式「暖身」,讓身體做好準備

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

運動前熱身的四大元素 R.A.M.P. 模式

- Raise(提升):提高心率、體溫及呼吸頻率等、讓肌肉進入準備狀態

- Activate(激活):喚醒重點肌群,包含深層肌肉

- Mobilize(活動):開啟運動時所需的關節活動度

- Potentiate(增強):激活中樞神經,加強短時間內的爆發力及運動表現

遵循以上的暖身步驟,就能幫助核心肌群進入狀態,讓游泳動作與訓練更確實,並避免運動傷害發生。

游泳競技前的三個實用暖身動作

賽前暖身可以幫助啟動游泳時所需使用的肌肉與核心,能讓選手在表現上更能激發爆發力與預防運動傷害。

以下為黃琳玲物理治療師所推薦之三種游泳實用暖身動作:

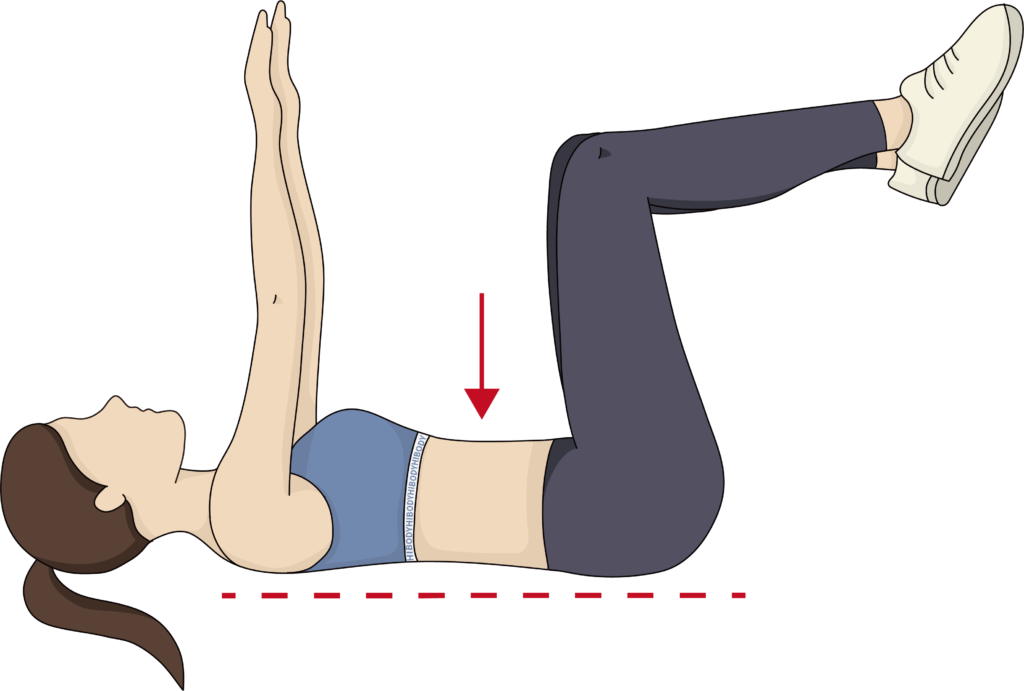

暖身動作(一)死蟲運動

- 四個泳式皆適用,特別建議仰式與自由式賽前執行。

- 動作說明:平躺時將雙手伸直、雙腳抬起並彎曲90度,將腹部向內縮緊,並保持自然呼吸。在維持腹部用力的狀況下,將一手往上舉高,同時將對側腳慢慢伸直放下,再回到原位換邊進行相同動作。

- 每組左右交替10次,總共進行3組。

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

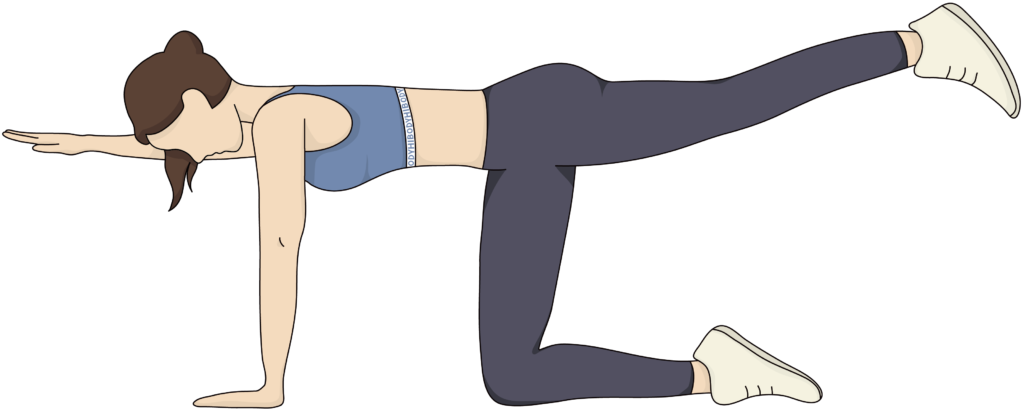

暖身動作(二)超人式

- 四個泳式皆適用,特別建議自由式、蛙式、蝶式賽前執行。

- 動作說明:四足跪姿,雙手及雙腳與肩同寬,軀幹保持一直線,將一手平舉,同時對側腳伸直抬高,過程中須確保兩側骨盆等高,再回到原位,換邊進行相同的動作。

- 每組左右交替10次,總共進行3組。

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

暖身動作(三)彈力帶划船運動

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

- 四個泳式皆適用,特別建議蛙式、蝶式競賽前執行。

- 動作說明:坐姿下,雙手握住彈力帶並固定於腳底,將上背部的肩胛骨往中間夾緊,同時將手肘彎曲,做出類似划船的動作,緩慢地放回。

黃琳玲物理治療師在總結時提到:「物理治療師的角色在運動領域中,不僅限於治療運動傷害,反而能為運動員做好預防受傷指導的角色。」

因此,物理治療師能夠透過教導「正確暖身」、「肌肉誘發」和「提升關節活動度」等技巧,協助運動員最大程度的發揮潛能。這不僅有助於提升運動表現,還有助於預防大部分可能影響長期運動生涯的問題。

受訪專家介紹-黃琳玲 物理治療師

按這裡看更多文章:嗨健康HiBODY精選臺灣物理治療學會衛教文章

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

文/臺灣物理治療學會/張靜慧.圖/HiBODY嗨健康 黃琳玲

----------------------------------------------

上班久坐腰痠背痛、想運動健身又擔心運動傷害、跑完馬拉松覺得全身緊繃、產後肚皮鬆弛……,這些困擾說大不大、說小不小,其實都可以找物理治療師幫忙。

過去民眾多在醫療院所接觸到物理治療師,隨著《物理治療師法》三讀通過,將來物理治療師的角色更多元,民眾也將在更多場域接觸到這群專業人員,因他們的專業而受益。

臺灣物理治療學會理事長王子娟指出,物理治療師可以提供「非以疾病治療為目的」的專業服務,包括預防醫學的範疇,可分為3個層次:

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

一、初級預防:在疾病或傷害發生之前採取預防措施。

比如體重過重與許多慢性病相關,也可能是下背痛的風險因子,物理治療師可以考量個案的肌肉表現及關節活動狀態,給予個別化運動建議。「運動指導是物理治療師的強項,同樣是減肥,物理治療治療師有能力提供更專業、更符合個別需求的運動處方。」

另外,物理治療師也擅長幫助民眾預防受傷,平時注重動作健康,針對肌力、肌耐力、活動度做好訓練,運動前給予貼紮,都可以降低運動甚至參賽時受傷的風險。

物理治療師也可以預防職場工作傷害,比如工作常需搬重物,如果姿勢不正確,久而久之可能暴露在椎間盤突出、下背拉傷及扭傷的危險中,這些都是物理治療師可以及早介入,提供動作指導,避免傷害的例子。

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

二、次級預防:物理治療師擅長篩檢及測試,能早期辨識出傷病、及早處置,以避免問題惡化、減輕傷病帶來的影響並降低復發機率。

比如貨運人員曾有背部拉傷的經驗,物理治療師可以藉由身體篩檢及測試,了解拉傷恢復的情形,「如果沒有百分之百恢復,就可能會有後遺症,比如肌肉缺乏力量,影響工作表現。」

或者有人膝關節的十字韌帶曾斷裂,醫師也給予手術治療,經過半年、一年,他自覺恢復得不錯,但研究顯示,韌帶曾經斷掉的人,即使接受手術重建韌帶,仍可能留下後遺症,一、二十年後比一般人更容易發生膝關節炎。「如果物理治療師能在適當時機介入,幫他們設計強化運動,減少後遺症帶來的不利影響,便可預防未來發生關節炎。」

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

三、第三級預防:當傷病已發生、不可逆時,物理治療師的角色著重在幫助傷病者減緩失能、提升功能及生活品質。

例如中風或脊髓損傷的患者,病況已穩定,需要的不是「以疾病治療為目的」的服務,而是需要專業人員幫他們發揮、強化身體的「功能」。比如患者活動範圍的家具該如何擺放、空間該如何改造,讓他方便拿取生活用品、盡可能獨立活動,減少依賴他人,也避免未來失能惡化。「如果沒有專業人員介入協助,病人可能不願意動而變成長期臥床,失能情況愈來愈糟,更沒有生活品質。」

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

有能力分辨適不適合物理治療

王子娟強調,物理治療師的專業包括判斷適應症及禁忌症,也就是個案適不適合接受物理治療,這在20多年前《物理治療師法》立法時,就有法條文字確立了這個專業能力。

比如下背痛,可能單純是姿勢不良造成的,但也有可能是癌症轉移,「物理治療師會藉由問診、紅旗警訊的查察、持續評估與判斷,確保不適合接受物理治療的民眾,及早轉介回醫師端去處理。」

診斷疾病是醫師的專長,減輕動作或姿勢引起的不適、增進功能、減緩失能則是物理治療師的強項;專業彼此分工,民眾更能受益。

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

文/臺灣物理治療學會/張靜慧.圖/HiBODY嗨健康 黃琳玲

----------------------------------------------

30幾歲的林先生是業餘單車愛好者,參加一日北高360公里的賽事後,右膝膝窩的外側在腳伸直及騎單車下踩時會發出摩擦的聲響,伴隨疼痛,休息後雖然改善,但每次騎車時仍反覆發生,照了X光及超音波影像沒有發現明顯組織異常,後來求助物理治療師。

膝蓋伸直時會痛,問題其實不在膝蓋

康睿物理治療所物理治療師周美君先替林先生做了一系列體態評估與動作檢查,發現其實造成膝蓋伸直時的不適,並不是膝蓋本身的問題,而是因為骨盆及腰椎有些歪斜、右側髖關節在做腳部伸直動作時,控制能力較差,以及核心不穩定,連帶造成不舒服。

另外她也做了觸診,直接觸壓會滑動、有聲響的部位,發現他的股外側肌肌腱有些腫脹。

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

她並評估林先生騎車時動作的模式,原來他在騎車時骨盆重心會偏一邊,兩腳在踩踏的過程中發力不均衡,加上髖關節及核心的動作控制也不好,右腳因此承受較大壓力、扭力,進而造成疼痛。

徒手治療,找回身體的平衡

她先幫林先生進行徒手治療,把卡住的薦髂關節解開、偏斜的骨盆調整到左右對稱、幫助緊繃的筋膜跟肌肉恢復彈性,並加入動作訓練,活化比較少用到的肌群及訓練關節穩定性,也透過肌內效貼布支撐已經調整好的體態。

基本狀況調整好之後,雖然他騎完車症狀又會出現,但他持續認真做運動處方的練習,每次回診就學幾個動作回去,每個動作至少練兩週,一個月左右後,症狀就沒有再出現。

接受物理治療後,他了解自己身體的不平衡,也注意到平常上班的坐姿就是歪斜的,一併學習調整姿勢,騎車時有了新的體感發現,過程中更能夠主動意識到身體產生偏斜、主動即時修正,減少因為歪斜而多花費的力氣,騎得更順暢、更省力。

減輕痠痛,不能只靠按摩球

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

周美君指出,很多人騎完車都會使用球按摩球或是滾筒按壓肌肉,減輕痠痛,「不過這通常只能減輕症狀,不一定找到了真正的原因,從根本解決,所以每次騎完都還是同樣的位置痠痛。」

其實肌肉筋膜會感到緊繃有兩種狀況,一種是縮緊,纖維長度縮短、延展性下降,可能造成關節活動度受限、運動的動作範圍變小。另一種則是拉緊,纖維被拉的太長,彈性不佳、組織太過鬆散、穩定性下降。會有這些現象可能來自於身體長時間不活動、曾經受傷處的組織沾黏、或是特定方向的反覆動作累積而成。筋膜的功能是維持姿勢和力量傳遞,所以並不是越鬆越好,必須有一定的彈性,而維持全身各區筋膜張力的平衡,也是提升運動表現與預防傷害的重點。

舉例來說,很多人在騎上坡路段時,發現腰部及下背痠痛,這常是因為髖關節、腰椎及骨盆的控制力不好,騎乘時反覆彎腰動作、骨盆往後傾,下背的肌肉不斷被拉扯,進而產生痠痛。 此時如果用伸展、按壓的方式過度放鬆,恐怕適得其反,讓下背的肌肉及筋膜組織發炎更嚴重,學習如何穩定關節並做出好的動作才能治本。

不要忽略暖身

(圖片版權 © 2023 HiBODY 嗨健康|物理治療x插畫 – 未經授權,請勿轉載)

周美君指出,騎自行車是一個重複性動作較高的運動,如果身體有一些不對稱或偏斜,反覆累積就容易造成組織的負擔或傷害。「最重要的是做好運動恢復跟日常保養,搭配針對自行車運動設計的動作訓練。」

比如髖關節彎曲對騎公路車來說很重要,如果髖關節彎曲的角度不足或方位不對,無法單純地把腳往上抬,出現膝蓋外開或內夾,這樣歪斜的動作會讓騎車的效率不佳,甚至造成膝蓋、腳踝或腰部不舒服。

此外,核心及骨盆的穩定訓練、臀部肌群的誘發也都是重要的訓練。

至於運動恢復及日常保養,可以用按摩球或滾筒適度放鬆使用到的肌群,比如大腿前側、內外側及後側的筋膜等,再搭配靜態的伸展。

她也提醒,不要跳過暖身。其實暖身並不複雜,「像我騎車前一晚會先放鬆,早上起來快速做一下動態伸展再騎出去。我也會練習腹式呼吸,如果中軸核心穩定了,雙腳踩踏的動作與力量會比較均衡,」她分享經驗。

受訪專家介紹-黃琳玲 物理治療師

按這裡看更多文章:嗨健康HiBODY精選臺灣物理治療學會衛教文章

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

文/臺灣物理治療學會/張靜慧

--------------------------------------------------------------------

在2020東京奧運拿下女子59公斤舉重金牌的郭婞淳,亮眼的成績背後不僅來自她自身辛勤的努力和毅力,長期跟著她一起訓練,幫助她找回最好狀態的物理治療師周詣倫,更是她奪金之路不可或缺的推手之一。

周詣倫指出,舉重常見的運動傷害多半發生在上肢的肩膀及下肢的膝蓋,如果你也曾在負重訓練後感到肌肉痠痛不已,或許可以透過物理治療師的專業協助,建立不易受傷的動作模式。

--------------------------------------------------------------------

舉重國手郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤的成績,為台灣在今年東京奧運奪得第一面金牌,另一位選手陳玟卉則拿下銅牌。亮眼的成績來自辛勤的努力,而從平日訓練到正式出賽,物理治療師都在選手身後默默陪伴,協助預防及處理各種急慢性運動傷害,是不可或缺的幕後關鍵人物。

國家運動訓練中心運動科學處醫護組物理治療師周詣倫,擔任舉重隊的物理治療師近7年。他說,舉重的比賽項目包括抓舉、挺舉,平日選手的訓練課表除了抓挺舉外,也會將動作分段,反覆訓練。比如今天練抓舉,就重複抓舉動作,把重量慢慢加到目標重量。「這種重複次數多的運動,常造成疲勞累積,導致過度使用傷害(overuse injury),而不是腳踝或膝蓋扭傷等急性傷害。」

舉重常見的運動傷害多半發生在上肢的肩膀及下肢的膝蓋。在國訓中心集訓的選手會安排沒有訓練的時間約物理治療師進行治療,才能完成日復一日的訓練。

訓練前,物理治療師常給選手的處置包括:

1.神經肌肉控制的誘發

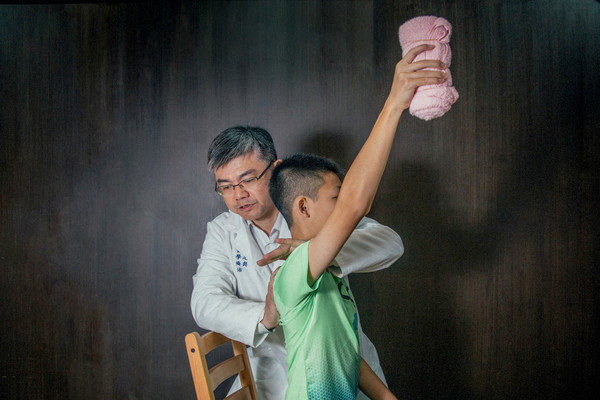

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

有些選手的運動傷害累積已久,過去沒處理好,不僅局部受傷,也出現代償動作(利用其他肌肉協助完成動作)。為了減輕疼痛、順利銜接動作,選手不自覺會用代償動作完成動作,可能增加受傷風險或加重原本的傷害。周詣倫會用神經肌肉誘發的技巧,協助選手調整柔軟度,喚醒原本應使用的肌肉、抑制不該使用的肌肉。

比如,有些人往下蹲或起身時膝蓋會往內夾,這樣膝蓋受傷的風險會提高。膝蓋往內夾的原因很多,部分是因為大腿外側肌肉疲勞、髖關節活動度不佳,以及神經肌肉控制不好,所以才會出現往內夾的動作。而物理治療師會使用物理治療的技術及策略,幫助選手打破代償的連結,讓原本該出力的肌肉能出力,並依照選手的狀況,建立不易受傷的動作模式。

2.肌內效貼布

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

周詣倫解釋,肌內效貼布可當成額外的肌肉,比如在大腿前側使用肌內效貼布,就像大腿前側多了一條肌肉幫助使力,原本需要用力的肌肉可以省些力,讓肌肉的力量輸出更持久。肌內效貼布的使用方式很多,經物理治療師評估,可以在運動前使用,用來預防運動傷害,也可以在運動傷害發生後使用,幫助消腫、恢復得較快,平時沒有訓練時也可以貼著,讓肌肉有機會放鬆。

當選手有需要,物理治療師隨時在

當選手開始訓練,周詣倫通常會在場邊盯場,萬一選手有需要,便可及時上前協助。他說,舉重訓練時常需要將槓鈴舉過頭,肩膀的靈活度與穩定性十分重要,不斷重複使用,容易疲勞、使不上力。選手有時會在舉槓鈴時突然覺得肩膀卡卡的,甚至疼痛,就是因為協助穩定肩膀的肌肉本來一起合作,但其中一條肌肉累了,拉別條肌肉來幫忙,破壞了原有合作模式,因而出現卡卡的感覺。這時他會用徒手方式幫選手放鬆特定肌肉,選手就會覺得動作比較順、速度也較快,能完成想要做的動作。

訓練結束後,因為周詣倫之前盯過場,知道今天的訓練重點,就可以幫助選手針對訓練的部位做放鬆治療。他解釋,運動時肌纖維會微微被撕裂,在修復過程中,需要血液把養分帶過去,並把廢物帶走,肌肉才能恢復;如果肌肉緊繃,血液循環不順暢,就不易復原。他會在選手需要放鬆的部位徒手加壓,然後些微移動,把肌筋膜拉開,有點像在揉麵團,並將麵團理的小顆粒壓平,這樣的技術能幫選手復原得更快,順利完成明天的課表。

徒手治療,幫助選手減輕疼痛

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

運動選手長年訓練,身上多多少少有些傷,帶傷出賽並不少見。減輕疼痛也是物理治療師的強項。「比如髕骨下方的疼痛,常是因為發炎腫脹,在做蹲的動作時局部壓力增加,受傷處被擠壓,造成疼痛。物理治療師可用徒手治療的技術,如筋膜鬆動、淋巴按摩,可以很快消除腫脹。所以比賽前,常使用這個手法讓選手參賽時比較不痛,以免因疼痛而影響表現。但這種急救的處理方式只有短暫的效果,需常常接受治療,不痛就可以維持,等賽後再接受更多促進恢復的物理治療介入,」他說。

平時訓練,選手通常只做有把握的重量,到了正式比賽, 選手為求佳績,可能會挑戰比平常重的重量,發生急性傷害的風險增加,常見手肘受傷,跟平常練習時易受傷的部位不同。

周詣倫說,選手在舉起槓鈴的過程中沒有支撐好,也沒有閃掉槓鈴落下時的重量,手肘內側會承受很大壓力,甚至造成軟組織斷裂。但比賽時只有大會安排的醫師可上前協助,經醫師評估,再決定如何處置。選手下了比賽台,才能由教練及物理治療師接手。

相處時間長,是治療師也是朋友

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

物理治療師不只照顧選手的身體健康,也是重要的心理支持力量。「物理治療師跟選手相處的時間,可能遠比教練跟選手相處的時間還長,」周詣倫笑說。選手找他治療,會順便聊天話家常,有抱怨、也分享開心事,「我就像聽眾,幫他們舒緩情緒。選手還滿依賴固定合作的治療師或防護員,彼此有默契,就像婞淳比賽時,舉不起較重的槓鈴而倒地,她第一時間先看向教練和我,用眼神說『我沒事』,讓我們安心。」

身體碰觸也是一種心理支持,起了安撫的作用,選手慢慢吐露心事:「下一場比賽的對手,我從來沒贏過。」周詣倫知道自己的回答對選手的士氣很重要,想了想便說:「以前沒贏過不代表下一場不會贏。」他看到選手的神色變了,焦慮明顯緩解很多,「我知道自己講對話了。有了這份心理支持,不管比賽結果如何,他能在過程中展現拚勁,這就夠了。」

比賽台上競爭激烈,然而選手與治療師之間真摯的情誼、無需多言的默契,是比賽台下最美的風景。

疫情下的物理治療師系列報導(四)

【新冠肺炎的物理治療-林家德物理治療師、楊琇淳物理治療師】

2021/09/11 社團法人臺灣物理治療學會

-----------------------------------------------------------

對於罹患新冠肺炎的患者,物理治療有助於呼吸系統的治療和身體功能的恢復。世界物理治療聯盟World Physiotherpy針對新冠肺炎的物理治療已有一系列的指引,且有多篇臨床實證醫學顯示,胸腔物理治療能有效改善新冠肺炎患者的呼吸症狀。很多民眾不知道,物理治療師也是急重症照護團隊的一份子。在罹患新冠肺炎的急性期中,心肺物理治療能協助重症患者減輕呼吸困難。此外,當新冠肺炎病患康復出院後,也會有肺部功能降低及運動能力較差的後遺症。此時更需要運動的專家物理治療師,以運動介入協助提升心肺功能及肌肉力量,減少容易疲倦的狀況,提升日常生活品質。以下兩篇文章分別來自於台大物理治療中心林家德治療師,以及亞東醫院楊琇淳治療師,對於他們在治療新冠肺炎患者的心得與經驗分享。

-----------------------------------------------------------

新冠肺炎的物理治療

臺大醫院物理治療中心 林家德物理治療師

-----------------------------------------------------------

2020年1月全世界就開始與新型冠狀病毒奮戰,台灣當然也在奮戰的行列裡,有賴於衛福部疾管署指揮中心的處置得宜,傾全國之力,努力讓病毒隔絕於境外,僅有一些零星的個案發生。然而隨著時間推移到了2021年,兇猛且狡猾的變種病毒株突破台灣防線;從2021年5月11日開始,台灣正式進入社區感染階段。最新防疫規定於5月15日開始,雙北市升為三級警戒區域,開始加強管制,希望可以防堵病毒的迅速擴散。

社區感染爆發後,雙北大多數醫院開始降載運轉,但隨著每日的確診數量增加,死亡個案也隨之高升,雙北的醫療資源也面臨超載的危機。

一般來說新冠肺炎的確診病人約有80%為輕症,20%為重症患者。重症患者在急性期過後,倖存者仍有很多的後遺症,除了藥物與氧氣支持以外,要讓這些患者增加排痰功能、肺部擴張、恢復肌力與生活功能是物理治療師可以協助的主要部分。重症患者多經歷過『類急性呼吸窘迫症候群(ARDS-like)』的階段,因此亞急性期的早期物理治療介入非常重要,早期介入可以降低重症後虛弱症的嚴重程度,並促進生活功能快速恢復。物理治療對於新冠肺炎重症倖存者可提供呼吸運動和身體活動復原的復健介入,使其能較快回復生活功能並出院返家。

若患者因重症進入加護病房,因需要使患者深度鎮靜來治療類急性呼吸窘迫症候群,此時,病人多需要呼吸器協助來改善氣體交換並減少呼吸功,這個階段,因為病人因鎮靜劑及呼吸器的使用,多無法配合主動復原活動的介入和進行呼吸訓練,因此這個階段的物理治療介入目標在維持關節活動度,避免患者因長期臥床缺乏活動造成關節攣縮。

當病患恢復意識且能夠配合指令,這時物理治療師可以開始進行相關介入來改善呼吸和身體活動功能。呼吸訓練的部分可以執行腹式呼吸,胸廓活動運動,吸氣肌訓練及誘發式深呼吸運動,讓患者增加肺部通氣量及改善呼吸肌耐力,提高脫離呼吸器成功率。主動動作的部分則是以漸進的方式進行床上運動,如協助抬臀、翻身、以及上肢與下肢大肌肉群的肌力訓練運動(如肩膀上舉、外展,手肘彎曲、伸直,雙手抓握,腳板幫浦運動,膝蓋彎曲伸直,髖關節外展,直膝抬腿,抬臀運動),再進展到由平躺到坐在床上的功能性訓練讓患者可以坐在床上或床邊讓雙手承重以誘發患者軀幹肌肉控制能力,另外也可以利用床上腳踏車進行被動或主動運動,讓患者進行更進階的運動耐力訓練。

當患者拔管成功且生命徵象穩定並轉至一般負壓隔離病房進行後續的照護,此時物理治療師能再針對病患的需求進行更多元的介入。呼吸運動介入的目標則是讓患者的呼吸功能更加有效率,介入項目包含呼吸控制、腹式呼吸、胸廓活動運動,吸氣肌訓練及誘發式肺量計(Triflow)的使用,若患者肺部清潔能力不佳或是痰液量過多,物理治療師可以指導主動呼吸技巧、呼吸控制、擴胸運動、哈痰技巧、咳嗽訓練及拍痰。主動運動的部分則是以漸進的方式進行,床上運動、主動協助的關節活動、主動關節活動,再進步到下一階段坐在床邊進行踢腳、抬腿,手臂上舉、外展、從坐到站以及坐姿平衡訓練,接下來則會讓患者於站姿進行原地踏步,肩關節肌力訓練、及平衡訓練。出院前,物理治療計畫中也會依患者的日常生活需求,適時加入日常生活活動訓練、轉位訓練、床邊腳踏車、行走前期下肢承重訓練及行走訓練。必要時,也可以給予適當輔具的評估和建議(助行器、拐杖、輪椅等),來增加患者活動的安全性。

物理治療師能夠藉由評估患者的肌力以及居家環境,設計適合患者居家進行的運動以增加其心肺耐力,讓患者能夠重新回到社會從事原本的工作與生活功能。

物理治療師陪您一起齊心抗疫!

-----------------------------------------------------------

對抗新冠肺炎的那些日子

亞東醫院 楊琇淳物理治療師

-----------------------------------------------------------

新冠肺炎疫情席捲而來,身處新北重災區,醫院收治了全國11%重症患者,前線醫護日以繼夜地與病毒對抗,但復健科卻成為了相對冷清的單位,為了與醫院並肩作戰,我們投入各個單位提供支援,但回歸到自己的本業—物理治療,我們在這場戰役中真的無法貢獻一己之力嗎?

綜觀新冠肺炎的各種併發症及後遺症,查找國外期刊吸取經驗,發現心肺物理治療的早期介入其實是相當重要的,我們是能提供很多協助的。雖然依循醫院減少接觸風險的原則,我們在最一開始並沒有被納入新冠肺炎的治療團隊,但很慶幸的是我的主管覺得我們應該要主動發聲,讓其他團隊看見物理治療的價值,起初我們拍攝衛教影片,透過通訊軟體推播給普通病房的確診者,衛教肺部復健活動及簡單的四肢運動,在沒有直接接觸的狀況下希望改善他們的心肺功能;而確診者在解除隔離後並不代表康復,尤其若曾是重症患者,執行日常活動都可能成為挑戰,因此我們開始接受解隔離者的治療照會,記得介入第一位個案的第一天,他不停地咳嗽,縱使已穿戴完整防護裝備且深知個案已不具傳染力,心裡仍有些卻步,但看著他因為加護病房臥床許久而消瘦的身形,簡單活動一下就很喘,家人也因為自身需要隔離而無法前來照顧,想要協助他早日出院的使命感便油然而生,於是暫時放下擔憂的心,從呼吸運動及四肢關節活動開始,一步步地陪他一起努力,慢慢地從下床踏步到能夠和我邊走邊聊天,甚至爬一層樓梯生理徵象仍可維持穩定,治療了三個禮拜,他終於能從住了一個半月的醫院回家了,替他感到開心的同時也鼓舞了自己。

對抗新冠肺炎是一條漫漫長路,透過物理治療的介入,能提供確診者心肺適能訓練及功能性活動訓練,協助他們重返原本的生活,相信在這場戰役中我們也是醫療體系裡不可或缺的一員。

疫情下的物理治療師系列報導(三)

【物理治療師在新冠肺炎防疫中不缺席-陳雅玲院長、鍾佳軒物理治療師、李軒西物理治療師】

2021/09/10 社團法人臺灣物理治療學會

-----------------------------------------------------------

自從在去年一月新冠肺炎疫情爆發以來,社會大眾陷入惶惶不安。台灣在政府與民眾的共同努力下,渡過了平安的一年。然而今年五月初當許多物理治療夥伴們還在為輔具展忙碌時,接下來幾天後就因疫情來到三級警戒而全然不同。

-康齡安健物理治療所院長陳雅玲治療師表示,他們隸屬於長照型物理治療所,疫情下無論是居家、社區、日照還是機構都全數暫停服務。而身為醫護人員之一的物理治療師,很希望能提供一己之力協助前線。爾後物理治療師公會透過問卷調查,詢問治療師擔任防疫志工意願,陳雅玲治療師報名後幾天內就被安排到台北市立聯合醫院昆明院區擔任電話關懷的志工。

教育訓練過後,來自各地的醫事人員便開始進行分工打電話。透過電訪確認資料與確診者動向,如後送集中檢疫所、或已返家隔離或於防疫旅館隔離、或進到醫院治療、甚或死亡。陳雅玲治療師說,在還未打電話前,她腦中畫面想像的是個案和整個案家的無奈、痛苦、憤怒、混亂甚或悲痛,但真正接到染疫者的電話那頭傳來的聲音卻大多數是充滿感激的,有人感激志工的關懷、有人感激回覆他們接下來可以怎麼做?有人感激當場醫護人員的辛苦。確診者的感激是來自於親身體會了健康無價的寶貴、親眼看見了醫護無私的付出。

-物理治療師鍾佳軒則是協助臺北市政府衛生局疾病管制科,透過電話訪問關懷確診者。在協助期間她主要的工作為詢問確診者安置狀況、安置地點,以及協助問題解決等。她表示,三天中她與同伴完成了將近4000筆電訪,安撫確診者的不安與焦慮,傾聽他們的抱怨與感謝。

鍾佳軒表示,身為一個物理治療師,她時常傾聽患者身體上的聲音,給予幫助,疫情期間只要是醫療人員,都有一份想盡到社會責任的心,希望自己能夠為社會幫上一點忙。可能有些人會覺得,電訪不需要太多的物理治療的臨床專業,也不是前線醫護人員,但她們能夠用自己的相關的醫療知識背景推論及醫療專業角度,快速去了解疾病的狀況並進行衛教跟關懷,整合與歸納問題再提供協助。另外她也發現,大家對新冠肺炎的狀況不太了解,因此產生許多害怕、焦慮的情緒,當她們針對確診者進行衛教及分析,相對的電話那頭的人能夠比較安心。

-高雄市立鳳山醫院的李軒西治療師則分享了他在醫院防疫工作的支援,包括支援門口檢疫、TOCC的詢問以及疫苗注射站的設置與行政庶務等。穿著整套個人防護設備支援防疫站,在豔陽高照的南台灣絕對是項苦差事。但他說,想到能盡一份心,協助疫情早點緩和,讓大家恢復正常生活,就覺得值得。

以下是三位物理治療師的完整心得分享,希望藉著前線物理治療師的志工與支援防疫的經驗分享,讓大家了解物理治療師們在對抗疫情下的另一面。

-----------------------------------------------------------

防疫志工心得

康齡安健物理治療所院長 陳雅玲物理治療師

-----------------------------------------------------------

今年5/6~5/9許多物理治療夥伴們還在為輔具展忙碌著,甚至5/9當天晚上家人們還在慶祝母親節,誰知道接下來幾天後的生活就因為疫情來到三級警戒,而全然不同。我們的工作單位隸屬於長照型物理治療所,無論是居家、社區、日照還是機構,都因為疫情全數暫停服務。

看著疫情持續升溫,指揮中心表示大家好好宅在家就是最好的防疫,身為物理治療師的我們工作暫停、能躲在家,但前線的醫護人員呢?他們不能停、也不能躲,甚至很多醫護人員怕傳染給家人,有家歸不得!

不久,治療師也傳來服務過的居家個案因染疫而往生的事情,案女趁個案意識還清楚的時候有好好地道愛、道謝、道歉和道別,少了些遺憾。除了心疼難過之外,我就一直想著:這個時候的我們還可以做些什麼,能讓我們少點遺憾?

此時,物理治療師公會來了防疫志工的問卷調查,來得正是時候,幾天後就被安排到台北市立聯合醫院昆明院區擔任電話關懷的志工。教育訓練過後,來自各地的醫事人員便開始進行分工打電話。看著每一筆資料要確認動向,可能是確診要後送集中檢疫所、或已返家隔離或防疫旅館隔離、或進到醫院治療、甚或死亡,未打電話前,畫面想像的是個案和整個案家的無奈、痛苦、憤怒、混亂甚或悲痛,但真正接到染疫者的電話那頭傳來的聲音卻大多數是充滿感激的,有人感激我們電話的關懷、有人感激我們回覆他們接下來可以怎麼做?有人感激當場醫護人員的辛苦。

我想,他們的感激是來自於親身體會了健康無價的寶貴、親眼看見了醫護無私的付出。而那些沒有聯絡的往生者名單,也再一次教會我們生命無常,在死亡面前,功與過都不重要了。

後續為了可以嘉惠更多人,治療所無償地投入了失智據點與失智老人日照中心的線上運動課程,繁瑣的前置作業、不斷的從做中學、檢討和教育訓練,成就了11個線上運動班級(陸續還在接洽中),不為名、不為利、只求能少一點遺憾!

-----------------------------------------------------------

我擔任台北市防疫工作之志工心得

鍾佳軒物理治療師

-----------------------------------------------------------

這三天的任務:協助臺北市政府衛生局疾病管制科電話訪問關懷確診者。 主要目的為透過電話聯繫詢問確診者安置狀況、安置地點,協助問題解決等等。 這三天和學長姐們一起幫忙把將近4000筆電話訪視完成,關懷確診者現況及協助記錄問題等。 疫情來的措手不及 讓我方、確診者方壓力都非常的大。 在電話的那頭,有的人不安、有的人焦慮、有些人冷靜、有些人激動、有人感謝、有人覺得溫暖,也有人傾吐、抱怨、也有人提出建議修正的地方。 美國物理治療學會提出8個物理治療師的專業核心價值 可靠(Accountability)、利他(Altruism)、合作(Collaboration)、關懷(Compassion and Caring)、專業義務(Duty)、卓越(Excellence)、正直(Integrity)、社會責任(social responsibility) 物理治療師時常傾聽患者身體上的聲音,給予幫助, 我想,只要是醫療人員,都有一份想盡到社會責任的心,希望自己能夠為社會幫上一點忙。 雖然說,電訪不需要太多的物理治療的臨床專業,但仍期望自己能夠多幫上一點忙,身為醫療人員的責任心(笑) 在志工的工作當中,我才發現,雖然我們不是前線醫護人員,但是,我們能夠用自己的相關的醫療知識背景推論及醫療專業角度快速去了解疾病的狀況及狀態,並去進行衛教跟關懷,然後去整合問題,歸納問題去幫助他們~ 另外也發現,大家對新冠肺炎疾病的狀況跟知識不太了解,因此產生許多害怕、焦慮的情緒,當我們針對確診者進行衛教及分析,相對的電話那頭的人能夠安心一些,了解後續的狀況及處置。 這是個很良好的體驗~ 用不一樣的方式幫助患者~ 大家加油~ 一起度過這個疫情。

-----------------------------------------------------------

醫院物理治療師在疫情警戒期間的生活日常

高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 李軒西物理治療師

-----------------------------------------------------------

疫情從2020年2月下旬以來,對我們的生活造成很不一樣的影響,從沒想過會有的邊境限制,醫事人員的出國禁令。但是除了這部分的影響,在臺灣島內也算是來去自如,幾乎忘了病毒的存在。醫院的物理治療工作,也都慢慢恢復原本的服務量。依循醫院感控規定,維持著防護措施,保持「勤洗手、戴口罩、保持社交距離」已經是一年以來養成的基本習慣。

好日子的反思

過慣了平行時空的日子,聽慣了國外的疫情嚴峻的我們,沒想到與病毒近距離接觸的這天也會來臨。隨著5月中疫情進展,警戒提升到2級、3級,面對的考驗也是前所未有。隨著中央疫情指揮中心宣布暫停非必要的治療(包括復健治療)2個星期開始,大家就在猜測,這樣的狀況是一個期間?還是會持續更長的時間?面對心中的未知,雖然知道前者的機會不大,但是全面停止治療的影響絕對是嚴重的生計問題。當醫院因為防疫而分艙分流與降載的同時,就考驗著每一位復健科的工作夥伴,當一般的治療因為疫情被抽離時,我們還剩下什麼?從來沒有這樣的機會這麼深沈地去思考:在無法面對面治療病人,我們存在而擅長的角色不能用以前的方式來發揮時,該怎麼辦?當無法透過接觸個案時,是否有物理治療神力的治療模式可以替換?在疫情期間,物理治療師的角色到底該如何轉換?有同業開發了線上直播運動課程,也有同業發展線上衛教課,那在一般醫院工作的治療師可以做什麼?

醫院防疫工作的支援

隨著疫情進入社區,防疫最重要的事就是篩檢與疫苗施打。醫院安排物理治療師支援門口檢疫與TOCC的詢問以及疫苗注射站的設置與行政庶務。因為疫情嚴峻,不管支援哪兒,個人防護設備絕對是高規格:防水隔離衣(兔寶寶防護衣)、手套、髮帽、防護面罩、加上N95。整套下來絕對跟南台灣的豔陽有得比悶的。支援防疫站時,在報到處協助核對造冊名單,通常面對的不是有冷氣的櫃臺,而是陽光下的悶熱陰影。因為一個時段是半天,加上著好裝穿脫不易,等到中午休息,從手套到隔離衣早就是濕透透了。中午午餐稍事休息後,下午著裝再上。面對著沒有在名單上人員的詢問?面對資料填寫錯誤?造冊資料不完整?所有的狀況都必須要耐心分項,且依輕重緩急完成目標。每一個工作模式都在考驗當下的精準判斷以及後續安排。雖然一整天結束時會虛脫,但在當下完全沒有感覺,因為想到能盡一份心,協助疫情早點緩和,讓大家恢復正常生活,就覺得值得。

後記

從來都沒有想過,疫情對工作、對生活、對信念的考驗會如此巨大。這是個難得的機會,讓一個平凡的物理治療師能有機會反思與謙卑,當抽離我們原有的工作之後,我還剩下什麼?承認外在考驗的存在,聚焦關注眼前可以做的事,做好每一件我可以做好的事,應該能讓社會多一份安定的力量。累積一次次成功的經驗,當疫情過後,不要忘記解封自己,迎接物理治療接下來的挑戰。

疫情下的物理治療師系列報導(二)

【疫情下的遠距及視訊物理治療-楊琇淳物理治療師、台大雲林分院心肺物理治療團隊】

2021/09/09 社團法人臺灣物理治療學會

-----------------------------------------------------------

遠距醫療是未來的趨勢,而突如其來的新冠肺炎疫情將遠距醫療的應用提前上線。傳統的認知上,物理治療不管是評估還是治療,難免需要肢體的接觸。然而面對傳染力高的新冠肺炎病毒,為降低被感染的風險,如何透過視訊或遠距醫療協助病人,就成為物理治療師不得不面對的新挑戰。

-亞東醫院楊琇淳物理治療師分享了他們透過拍攝衛教影片,以在無接觸的狀況推展心肺物理治療的衛教。

-台大雲林分院的心肺物理治療團隊,在加護病房與負壓隔離病房治療數位新冠肺炎患者後,了解到遠距復健是對抗新冠肺炎不可或缺的一環。他們詳細紀錄透過遠距醫療的方式,治療新冠肺炎病患的過程,並整理出遠距復健的策略與步驟,提供物理治療師們實施遠距物理治療的參考。

-----------------------------------------------------------

對抗新冠肺炎的那些日子

亞東醫院 楊琇淳物理治療師

-----------------------------------------------------------

新冠肺炎疫情席捲而來,身處新北重災區,醫院收治了全國11%重症患者,前線醫護日以繼夜地與病毒對抗,但復健科卻成為了相對冷清的單位,為了與醫院並肩作戰,我們投入各個單位提供支援,但回歸到自己的本業—物理治療,我們在這場戰役中真的無法貢獻一己之力嗎?

綜觀新冠肺炎的各種併發症及後遺症,查找國外期刊吸取經驗,發現心肺物理治療的早期介入其實是相當重要的,我們是能提供很多協助的。雖然依循醫院減少接觸風險的原則,我們在最一開始並沒有被納入新冠肺炎的治療團隊,但很慶幸的是我的主管覺得我們應該要主動發聲,讓其他團隊看見物理治療的價值,起初我們拍攝衛教影片,透過通訊軟體推播給普通病房的確診者,衛教肺部復健活動及簡單的四肢運動,在沒有直接接觸的狀況下希望改善他們的心肺功能;而確診者在解除隔離後並不代表康復,尤其若曾是重症患者,執行日常活動都可能成為挑戰,因此我們開始接受解隔離者的治療照會,記得介入第一位個案的第一天,他不停地咳嗽,縱使已穿戴完整防護裝備且深知個案已不具傳染力,心裡仍有些卻步,但看著他因為加護病房臥床許久而消瘦的身形,簡單活動一下就很喘,家人也因為自身需要隔離而無法前來照顧,想要協助他早日出院的使命感便油然而生,於是暫時放下擔憂的心,從呼吸運動及四肢關節活動開始,一步步地陪他一起努力,慢慢地從下床踏步到能夠和我邊走邊聊天,甚至爬一層樓梯生理徵象仍可維持穩定,治療了三個禮拜,他終於能從住了一個半月的醫院回家了,替他感到開心的同時也鼓舞了自己。

對抗新冠肺炎是一條漫漫長路,透過物理治療的介入,能提供確診者心肺適能訓練及功能性活動訓練,協助他們重返原本的生活,相信在這場戰役中我們也是醫療體系裡不可或缺的一員。

-----------------------------------------------------------

「視訊復健,不絕於疫」-台大雲林分院COVID-19病患物理治療經驗分享

台大醫院雲林分院 心肺團隊

鄭堯仁 物理治療師

林卓逸 復健科醫師

李敬恩 資深物理治療師

許瓊芬 物理治療師

-----------------------------------------------------------

一、COVID-19病患需要物理治療嗎?

COVID-19病患不僅肺部受到侵犯,若是中、重症患者由於喘、虛弱與長期臥床更導致活動失能,以致於出院後生活無法自理,必須仰賴他人照顧,造成家庭負擔。早期的復健介入,不管在肺部功能的恢復、病情的控制,活動能力的維持與建立,對病患都有很大的幫助。

二、針對COVID-19病患事前準備

1.由科室討論決定具有加護病房或負壓隔離病房從業經驗的物理治療師介入。

2.學習個人防護裝備PPE(PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT)穿脫流程以及進出負壓隔離病房完整流程。

3.針對功能性較好病患,利用遠距設備(QOCA-廣達人工智慧醫療雲)減少面對面接觸。

4.需與護理及其他專業團隊了解工作內容,並隨時保時良好溝通。

5.準備物理治療介入工具,如:沙包、彈力繩、三球式呼吸儀。

三、本院對於COVID-19病患執行的物理治療項目

1.理學檢查

※病歷回顧、病程記錄。

※視診、視情況之聽診、觸診、扣診。

※活動與耐力評估。

2.胸腔物理治療

※呼吸運動:腹式呼吸、圓唇吐氣。

※肺部衛生清潔能力:姿位引流、拍痰及震顫、哈氣-咳嗽訓練。

※肢體運動(被動、主動)合併擴胸運動。

3.肌力(阻力)訓練:彈力繩、負重(沙包、礦泉水)訓練。

4.活動功能訓練

※床上活動訓練,包含翻身、從躺到坐。

※坐姿平衡、坐到站練習、站姿平衡訓練。

※行走訓練,必要時使用助行器、拐杖或其他輔具。

5.臨床監控:運動前中後隨時注意生命徵象。

四、針對不同時期不同狀況之COVID-19個案,以下幾例分享個別化提供物理治療介入經驗

1.首次介入是兩位病患為國外捷奧旅遊確診之母女。本院於109年5月初經由各科團隊數次開會討論後,於個案三採陰之後,照會復健科開立醫囑,再由物理治療師介入。病歷回顧發現病患皆為插管重症病患,且有慢性病及肥胖等相關危險因子。病患有顯著功能衰退(ICU-acquired weakness)且有呼吸模式淺快、胸廓擴張不佳問題。針對上述問題須給予物理治療介入。雖三採陰,但為保險起見物理治療師仍採防護措施進入負壓隔離病房進行治療。該兩位病患前後接受物理治療,運動能力從從床上坐起、站起覺得吃力(自覺用力係數RPE:15)到可以使用助行器於病房內自行行走且覺得輕鬆僅感到稍喘(RPE:11)運動表現及耐受度有明顯進步。介入約兩周後個案順利出院,返家休養。

110年5月全國爆發本土疫情,雲林縣有數例本土確診個案。在此波疫情爆發前,院內心肺團隊回顧國外社區感染階段的心肺復健經驗,意識到遠距復健(tele-rehabilitation)是此階段不可或缺的一環,因此在雲林地區尚未有社區個案時就動員團隊成員拍攝一系列衛教影片,衛教影片採取小單元式設計(詳見圖二遠距復健衛教單),片長約3-5分鐘,出發點設計是能將衛教影片像開立處方一般組成一個心肺復健運動套餐(3-5個影片組成合計約20分鐘),供個案進行自主訓練,如個案有需要時隨時可派上用場。

2.110年5月下旬院內也出現COVID-19重症個案,此位女性病患呈現典型靜默缺氧現象(slient hypoxia),經重症團隊評估後個案遂接受氣管內管置放及呼吸器輔助,待個案病情穩定轉至專責隔離病房後隨即照會復健部,然而此時個案PCR採檢仍呈陽性,CT值約26,個案於6月9日當天運動表現為可自行持助行器或扶床欄於室內活動,但活動時自覺會喘(自覺用力係數RPE:15)且說話小聲沙啞,鼻導管氧氣3L/min下血氧約94-96%,使用誘發性呼吸儀(Triflow)為1顆球(吸氣流量1秒鐘600c.c.)。評估個案狀況合適且配合度佳,心肺復健團隊於是為此個案設計遠距復健三步方案。

(1)第一步是「看得到」

目的是讓個案了解心肺復健運動須執行的內容,此時前述拍攝的影片即派上用場,我們遂設計衛教單,上面印有QR code連結,可供個案於負壓隔離病房內播放(圖一)。

(2)第二步是「做得好」

由過往經驗來看單純給予個案衛教資訊後須遵從度均不佳,且難以實際掌控個案是否正確執行。因此團隊物理治療師透過專責隔離病房建置的兩套遠端視訊系統,分別為病房廣播系統搭配監視器及遠距醫療雲智慧平台QOCA來即時監看病患狀況(如圖二),並當下給予口令指導適合的復健活動。經過幾次的反覆指導,個案更能完成各項細節動作,功能耐力也逐漸改善。

復健活動內容包含:胸腔物理治療、阻力肌力訓練,執行彈力繩運動(上肢高舉、側舉)及功能活動訓練(見第三點物理治療執行項目)。在幾次介入後,給予簡易有氧運動影片,請病患跟著影片運動,在自覺稍喘的強度下執行。

經由衛教影片及遠端視訊系統協助治療下個案於於 6 月 28 日 已可獨立於隔離室內活動,且說話較先前宏亮無沙啞、活動時自覺 稍喘(自覺用力係數 RPE:13),Room air下血氧約 94%,使用誘 發性呼吸儀(Triflow)為 3 顆球(吸氣流量 1 秒鐘 1200c.c.),持續時間約 1 秒鐘,仍有進步空間。

尚未解除隔離的個案我們使用了病房廣播系統搭配監視器及遠距醫療雲智慧平台 QOCA,比較下兩種方式各有其優缺點兩者可 搭配使用效果更好(圖三)。

(3)第三步是「做久久」

團隊除了讓個案在住院期間執行心肺復健運動,也準備讓個案出院後持續自主訓練,本院遠距醫療中心與廣達電腦合作引進相關居家醫療設備,院方將提供這套設備陪同個案返家,希望在居家心肺復健時也能有即時安全性監控(圖四)。

3.另一位男性確診病患有口腔癌及小中風病史,五月份至萬華旅遊後,呼吸喘快持續一周,緊急送往北部的大學附設醫院,為了就近照護,於5月21日轉到本院加護病房進一步插管治療並於6月5日成功拔管。爾後狀況穩定,於9_日轉到一般負壓隔離病房並照會復健科,物理治療1_0_日始介入。由遠端視訊發現,個案因有譫妄(d_e_l_i_r_i_u_m_)而無法配合,且為避免跌倒風險,故被約束在床無法下床,所以無法使用遠端視訊模式介入。與團隊討論過後,待病患轉出負壓隔離病房再行介入,病患一周後順利轉出至一般隔離病房。為避免臥床衰弱(f_r_a_i_l_)而影響功能表現,物理治療師採防護措施進入隔離病房進行治療。實際於病患床邊介入後發現,病患功能表現可在少量協助下從床上坐起,甚至可扶著床邊桌站起且站立約1_分鐘,但觀察病患呼吸喘快、頭暈且自覺有點吃力(RPE:13)、血氧濃度在2L/min下約93%。由此可見,病患若狀況不佳,則不適合使用遠端視訊復健介入,而需採防護措施進入隔離區治療。物理治療數次後,於24日,病患已經可以獨立從床上坐起及站起,坐姿下可以利用圓唇吐氣及腹式呼吸方式,搭配彈力繩上肢阻力訓練,站姿下,手扶床邊桌原地踏步持續約1分鐘,介入結束自覺有點吃力(RPE:13)、在Room air下血氧濃度為94%,運動表現及耐受度有顯著提升。6/30個案已可在隔離病房中獨立行走及自行到廁所如廁,平時亦能執行治療師給的居家彈力繩運動,整體功能明顯改善。

五、隨著COVID-19病況的嚴重程度與病情發展階段、病患量的多寡、醫院的人員配合與人力、設備,各醫院已發展出不同的復健模式,僅就本院案例與大家分享,希望藉此拋磚引玉讓物理治療在疫情嚴峻時能與其他醫療人員共同合作貢獻專業,期能幫助患者功能改善盡快恢復獨立自主的生活。

備註:台大雲林分院心肺衛教影片 (https://youtube.com/playlist?list=PLWGu3msKrVYD0pqVx5WjW_agxYkP2Dqj3)

疫情下的物理治療師系列報導(一)

【治療新冠肺炎患者感想-楊柏毅物理治療師】

2021/09/08 社團法人臺灣物理治療學會

-----------------------------------------------------------

面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情,新冠肺炎病毒的高傳染力讓每個醫療人員面對確診者都是忐忑不安的。台大醫院物理治療中心的楊柏毅治療師以詼諧的語法,詳實地記錄他在治療新冠肺炎患者的過程與心情。藉著他的紀錄,相信臨床治療師們能在心中對於新冠肺炎患者病程進展與治療步驟有更完整的畫面。

沒想到竟然得病,還傳染給全家人- 治療新冠肺炎患者感想

台大醫院物理治療中心 楊柏毅

-----------------------------------------------------------

看到照會單的診斷寫著COVID19時,一方面有點心驚,心想該把防護做好以免自己變成院內防疫破口;另一方面有點參與感跟榮譽感,想說身為心肺PT終於也參與治療掀起全球風暴新冠肺炎的患者。

患者是一位76歲的男性,沒有慢性病史,感染新冠肺炎後,從胸腔X光發現肺有廣泛明顯的毛玻璃狀與纖維化,尤其以兩側下肺葉浸潤嚴重。簡要病程如下:

5/18開始覺得呼吸喘。

5/20發燒到攝氏39度。

5/23到北市某地區醫院篩檢且確診為新冠肺炎陽性,因無病床回家自我隔離。

5/26呼吸困難加劇,低血氧且持續發燒,求助119到達時血氧82%,給予氧氣支持並送至醫院中心急診,收治於疫病病房。

5/27血氧持續惡化,使用非再呼吸型氧氣面罩,並轉入加護病房。

5/31開始使用高流量氧氣鼻導管。

6/4 SARS-CoV-2 RNA PCR(Qualitative test): 陽性,Ct值36,可以解除隔離治療。

6/10血氧改善,改用氧氣鼻管3L/min,轉普通病房,照會物理治療中心。

缺乏人手陪伴照顧與防護隔離限制

我:「啥,病人現在沒家屬陪伴?」(有點訝異)

專科護理師無奈地嘆道:「是啊,昨天從ICU轉出來,同住的太太末期腎病變使用腹膜透析,先前確診住院後已經出院回家自主管理。住同棟不同層的大女兒已經確診住院,原本不同住的小女兒要來照顧,結果6/9驗PCR陽性確診就被送去負壓病房隔離了。今天不同住的兒子去驗PCR,如果陰性的話,明天可以來照顧他,所以家裡實在是沒有人手了。」

這病毒果然傳染力很強,一人得病,全家人接連發病隔離,完全沒有人手互相照顧。

我:「目前進去病室的防護裝備是什麼?」(確定一下)

護理師:「病人6月4日的PCR仍陽性,但Ct值36,大於30,依照現行規定已經相對安全,收到自主健康管理通知書,可以解除隔離治療並出院,回到社區自主健康管理一週即可。但我們還是擔心在出院若有變化,到時要匡列隔離一大堆人,所以還是戴N95,穿布隔離衣照顧他,如果有咳痰抽痰的話要戴上面罩及髮帽,也可以穿鞋套。」

可見我們對這病毒的瞭解還是有不確定性,想起之前新聞報導偶發陰轉陽的案例。保護彼此,治療師採取空氣傳染防護措施(airborne precautions)是必要的。

介入進展與運動中血氧變化

初次介入- 抬高床頭靠背坐姿與血氧變化

穿戴完畢後進入病室,患者看起來意識清楚,配合度不錯,使用氧氣鼻管2L/min,四肢肌力都有3+,因護理師表示患者的薦骨快要發生褥瘡,所以先帶患者進行床上翻身來幫薦骨減壓。後續開始教導患者手腳主動關節運動來避免更進一步的臥床併發症。呼吸方面,則教導患者圓唇吐氣與腹式呼吸以緩解呼吸喘的感覺,另外也練習雙手上舉或擴胸合併深呼吸以幫助肺擴張。後續也嘗試讓患者可以慢慢坐起,過程中,床頭抬高至70度約5分鐘後,血氧就由95%降至90%,心跳從每分鐘120下增加到135下(約為最大心跳的94%),且觀察患者有明顯呼吸加快現象,呼吸速率每分鐘32下。因為患者無人陪伴,擔心教導太多運動反而因無法記得而影響效果,就先結束這次的介入。此時也想到,如果能有呼吸與復健運動的衛教影片來輔助,就可以讓患者依需要觀看複習以增進學習效果。

第二次介入- 使用助行器原地踏步與血氧變化

患者此時依舊需要氧氣鼻管2L/min的氧氣支持。兒子因為PCR陰性所以可以入院照顧患者,並表示已協助患者下床在床緣坐便盆椅排便過,判斷可以開始增加訓練強度。本次介入讓患者使用助行器練習原地踏步,踏步40下後,血氧快速從99%降至85%,心跳從每分鐘85下增加到每分鐘125下(約為最大心跳的87%),患者自覺喘的程度達3-4分(滿分為10分)屬稍微超過中等程度的呼吸困難,且觀察到讓患者停止運動休息後,血氧回升到90%的速度非常慢,至少需要5~10分鐘。

第三次介入- 使用助行器短距離移動

患者肌力進步到4分,考量上次介入觀察到的血氧快速下降的情形,這次在患者運動時,先將鼻管氧氣支持由2L/min調升至3L/min,協助患者使用助行器前進及後退各約2公尺距離,血氧從98%下降至85%,心跳從每分鐘88下增加到每分鐘115下(約為最大心跳的80%),患者自覺喘的程度為3分,重複移動訓練3次,生命徵象改變均在可接受範圍。上肢肌力部分,此次教導患者使用兩個0.5公斤重的水瓶進行訓練。

最後一次介入- 使用助行器走到廁所

運動前依舊先將氧氣支持調高至3L/min,利用可移動氧氣鋼瓶,協助患者使用助行器從病床走到廁所約8公尺,來回兩次,血氧依舊會從98%下降至85%,心跳從每分鐘85下增加到每分鐘125下,約為最大心跳的87%,患者感覺有中等程度喘(Borg:3)。由於患者回家要走樓梯到二樓,但目前能力明顯達不到,故建議請自費救護車用擔架抬上樓,在家練習上下樓梯前可先使用板凳跟助行器模擬練習上下台階。

自責與失能的心理壓力

專科護理師細心提醒:「病人對小女兒剛發現確診很在意,一直怪自己傳染給全家人。」患者表示他一直很注意自己的健康,勤洗手戴口罩,也固定有健走的習慣,表示自己不知道如何被傳染並進一步傳給全家人,出院後還需要家人照顧他的生活起居。患者他表示自己真的很需要後續復健的相關資料,期望自己的日常活動功能可以盡快復原。

門診復健的不便,居家復健的需求與儀器的數量不足

這些患者因肺部纖維化,容易發生運動時低血氧的狀況。復原時間預期會較長且會有居家氧氣設備的需求。目前因為全國尚在三級警戒,因此門診安排復健有實際上的困難。如果能在出院前給予患者完整的居家復原計畫(包含衛教相關資料的提供)加上居家氧氣設備及血氧監測儀的建置,患者也可以在家裡進行後續的復原訓練。但因疫情爆發後,氧氣相關儀器的供應相對取得困難,也會是這些患者後續居家自我訓練的一個挑戰。例如這個個案,經醫師評估的居家氧氣設備為可提供5~8L/min較高流速的氧氣製造機,但因廠商缺貨,最後只能先使用可提供3~5L/min的機型。

總結

新冠肺炎帶來獨特挑戰包括因全家感染隔離而缺乏照顧人力、民眾染疫後的相關防護隔離規定須清楚明確且易遵循、患者染疫後內心的無奈與罪惡感、運動訓練伴隨的血氧迅速下降的應變處置等。若能提供患者自主呼吸及運動的相關衛教影片給在疫病病房的患者,也可減少面對面治療可能的傳染風險。重症患者出院後,在醫院降載運轉的此時,在適當的氧氣設備建置支持下,可在居家先進行復原訓練,後續再依患者復原狀況及醫院量能安排進一步的門診復原訓練。可預期對痊癒的新冠肺炎患者而言,會是一個life-long COVID歷程,並且在疫苗接種普及前,新冠肺炎仍是一個不可忽視的公衛議題。

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

文/臺灣物理治療學會/張靜慧

--------------------------------------------------------------------

現代人長期使用電腦、手機等3C產品,不當的姿勢加上工作時累積的壓力,造成肩頸僵硬痠痛,連帶影響睡眠品質,即使去按摩或是換新枕頭都無法緩解。

物理治療師林維萱指出,其實這些肩頸不適的問題,都跟「肩膀位置不對」造成的肌肉僵硬相關。

--------------------------------------------------------------------

40幾歲的筱華(化名)任職科技業,常背著筆記型電腦出差、開會,工作壓力大。她不易入睡、睡到一半常醒來,白天精神不濟、肩頸僵硬、頭暈、感覺吸不到空氣,去按摩後覺得肩頸不適稍微緩解,但一工作就復發。

最近她接到的案子壓力特別大,症狀也變嚴重,半夜左手發麻,甚至麻到醒來,持續到白天。她擔心是不是神經方面的問題,但就醫檢查後沒有發現神經壓迫。花錢換枕頭、床墊,症狀也沒有改善,讓她非常困擾,後來經朋友介紹,向物理治療師求助。

找出手麻「元凶」,才能治本

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

陽明交大領航物理治療所物理治療師林維萱說,筱華的症狀多,又環環相扣,如果只處理表面的症狀、沒有「直球對決」,只能治標而已,她希望能像偵探般幫忙個案找到「元凶」,才能真正治本。

她評估後從筱華身上找到3條線索:

1、肩膀往前縮(圓肩):林維萱請筱華放鬆肩膀、回到正確位置,但她很難做到。可能跟長時間用電腦有關,肩部肌肉用進廢退,產生結構及姿勢變化,無法回到原位。

2、肩膀僵硬:背筆電造成頸部外側及肩膀上方的肌肉被拉緊、缺乏彈性,脖子轉動的角度只有一般人的一半。

3、落枕:筱華每隔1、2週就會落枕,且脖子轉動時會有摩擦音。

林維萱請筱華將肩膀刻意抬到最高、接近耳朵,此時脖子轉動的角度就恢復了,2、3分鐘後,手麻和肩膀僵硬的感覺都消失了,但肩膀放下,不適的感覺又很快出現。「由此可知,肩頸僵硬、手麻都只是現象,問題根源在肩膀的位置不對。」

她從解剖學解釋,肩膀有很多肌肉連結到頸椎,當肩膀的位置太低(被筆電往下壓),肌肉緊繃、僵硬,肌肉被拉長、回彈時,壓迫到頸椎骨與骨之間動作時的空間,所以脖子轉動時會出現摩擦聲。

而手麻是因為鎖骨下方有臂神經叢通過,如果肩膀的位置太低,會壓到臂神經叢,造成遠端的手指、手掌發麻。

幫肩膀回到正確的位置,手不麻了

問題根源在肩膀的位置不對,因此治療的重點便在幫肩膀回到正確的位置。

林維萱先教筱華肩膀正確的位置應該在哪裡,接著用照鏡子、靠牆壁、拍影片等方式幫她找回姿勢正確的記憶,想像頭、頸、身體被用一根竹籤串在同一軸心,慢慢記得這種感覺,直到不看鏡子、不靠牆壁,也能維持肩膀正確的位置。接著再練習,不只站著,連躺著、坐著、用電腦、背包包時都能找到並維持肩膀正確的位置,持續練習,養成習慣,才能不再受肩頸僵硬、手麻之苦。

筱華每1~2週接受林維萱的指導1次,練習了兩個月左右,慢慢找回肩膀正確的位置,肩頸僵硬及手麻大為改善,也不再因此而失眠。

不過林維萱提醒,失眠的原因複雜,包括疾病、心理、食物、環境等因素,都建議先尋求家醫科或身心科醫師的診斷,若常規治療沒有改善,再找物理治療師幫忙。

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

林維萱 物理治療師

現職

陽明交大領航物理治療所 主治物理治療師

學歷

國立陽明⼤學物理治療暨輔助科技學系 學⼠

專長

肌⾁骨骼物理治療、動作控制訓練、⽪拉提斯、禪柔墊上與器械運動、⼼肺物理治療

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

文/臺灣物理治療學會/張靜慧

--------------------------------------------------------------------

雖然國內的疫情已經逐漸趨緩,但謹慎的你,還是有點擔心帶小孩出門玩會有感染的風險。那麼,該如何讓整天待在家的小孩不無聊,同時又不會造成在家工作爸媽太大的負擔呢?

物理治療師許雅婷設計了5個親子小遊戲,只要利用午休的30分鐘就能和小孩一起進行簡單的趣味運動,不僅能增進親子之間的關係,同時也能讓自己從工作的狀態中抽離,藉由運動流汗的過程,達到釋放壓力的效果。

--------------------------------------------------------------------

防疫期間宅在家好無聊?夢飛翔物理治療所物理治療師許雅婷設計了簡單的親子趣味運動,增進體適能和互動,提升免疫力。

・誰適合玩:遊戲設定為3歲~12歲孩童,都可以和家長在家玩樂。

・準備用具:網購剩餘的紙箱和氣泡紙,消毒後就可以廢物利用。

・難度:分為簡單版和進階版,簡單版適合3~4歲,4歲以上或是簡單版做起來很容易,就可以玩進階版。

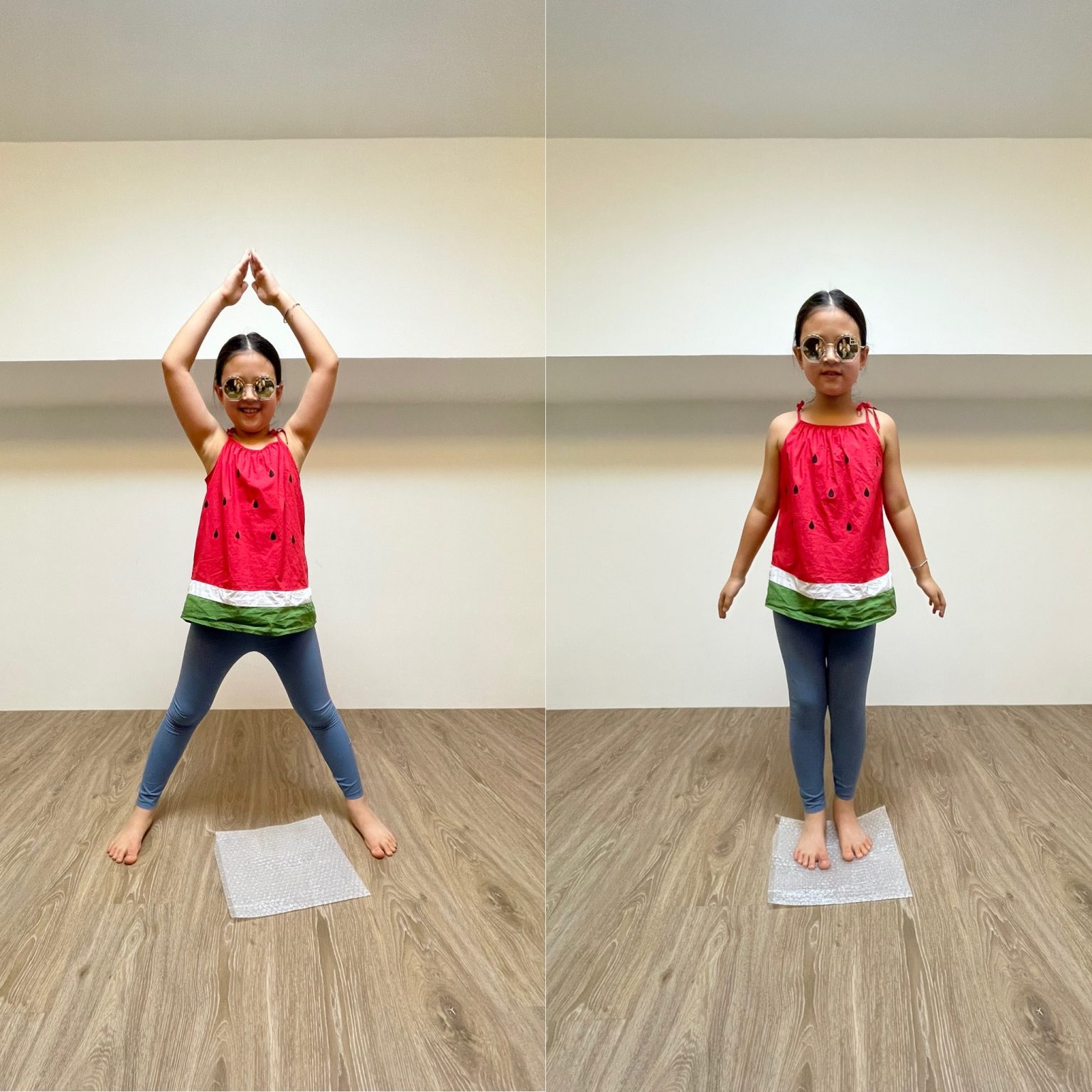

1.波波開合跳 - 訓練下肢肌力與四肢協調

準備一個大約長寬約50公分的泡泡紙,原地及開合跳躍,比賽誰的泡泡破掉最多。

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

・簡單版:3~4歲幼童可以練習在泡泡紙上原地連續跳。

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

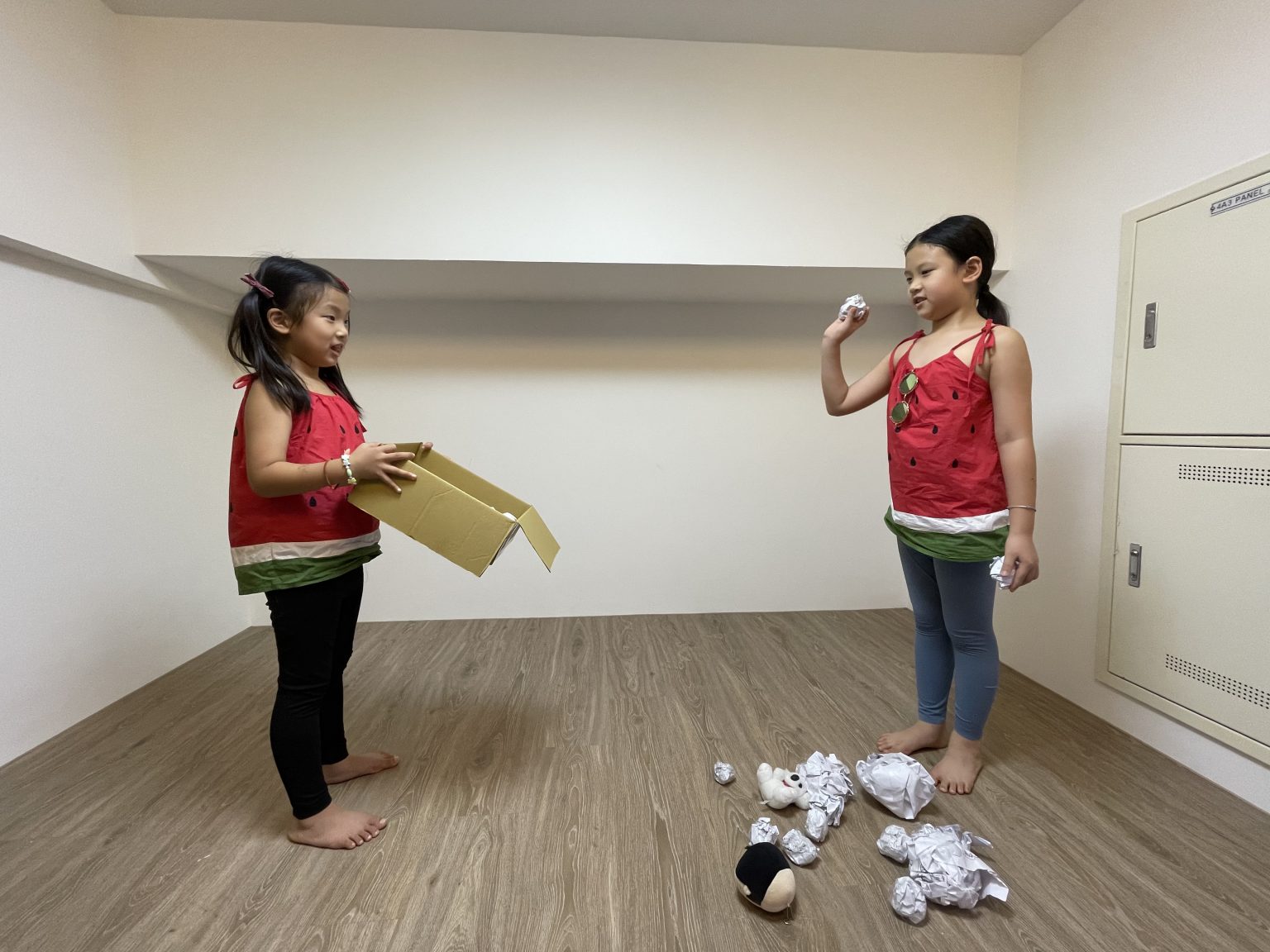

2.你丟我撿 - 訓練手眼協調

準備一個紙箱和報紙球(報紙揉成手掌大小的球,用膠帶固定形狀),也可用絨毛娃娃取代。

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

・簡單版:3~4歲幼童可以和爸媽距離1~1.5公尺左右,讓孩子手高過頭或是像保齡球式的丟法丟球至箱子中,或由爸媽丟球,小孩拿箱子接住。

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

・進階版:多種花式玩法,包括:將球往上拋,並在接住前拍一次手,再慢慢進階拍兩下、三下等;球往上拋,轉一圈再接住;躺下來,將球向上拋,然後站起來接住。單腳站立丟接球,也很好玩。

3.新手上路 - 訓練腹肌

想像開車去兜風,將紙箱剪成一個直徑約30公分的圓形或準備圓形物品當方向盤(飛盤也可以),坐在地板上,腳抬高但不躺下(從側面看身體呈現V字型),右腳抬高代表踩油門,左腳抬高代表煞車,第一次玩可以由家長帶領孩子出發。「我們要出去玩囉!司機請踩油門(把右腳抬高)」「叭叭!右轉囉(右轉時,身體往右傾斜,左轉就向左傾斜)」「注意紅燈!請踩煞車(把左腳抬起)」。

當孩子愈來愈熟悉遊戲後,可以把主導權交給孩子,讓孩子設定目的地,想像外出會經過的道路,孩子會很高興地當導遊。

・簡單版:雙腳放地板,當踩剎車或油門時才抬腳。

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

4.開飛機度假去 - 訓練背肌

想像開飛機出國旅行,趴在地上,四肢和頭抬離地面並且保持伸直,僅肚子接觸地面,同時可以練習不同的地理位置,讓孩子決定今天要飛哪一個地點。

・簡單版:國內線,例如從桃園到台東看熱氣球,動作維持10~30秒。

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

・進階版:國外線,例如從台灣到美國,動作則維持30~60秒,盡量保持手肘、膝蓋伸直。

5.一起來划船 - 增加柔軟度

適合放在最後一個遊戲當做收操。家長和孩子面對面坐在地上,雙腿張開呈V字型,膝蓋伸直,兩人腳板貼腳板,雙手互牽,身體做划船般「前彎、後仰」,當前彎較多時,腿部後側有微痠的感覺即可。除了向前彎曲,也可以向左向右加強(想像將船往右邊或左邊滑)。

(圖片來源:社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

親子如果身高落差大,牽不到手,可以拉一條小毛巾取代。

除了手足間可以一起玩,建議父母每天可以抽30分鐘,放下工作或家事陪孩子動一動、流流汗,為感情加溫。

(社團法人臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載)

許雅婷 物理治療師

現職

夢飛翔物理治療所 兒童物理治療師

學歷

長庚大學 物理治療學系復健科學碩士班 兒童物理治療

專長

以家庭為中心之嬰幼兒發展照護

兒童姿勢評估與調整

輔具評估、諮詢與訓練

文/臺灣物理治療學會/張靜慧

--------------------------------------------------------------------

長時間維持同樣的姿勢坐著工作,很容易導致肩頸僵硬、腰痠背痛。物理治療師黃琳玲分享了7個簡單的伸展動作,只要花上10分鐘,就能將全身肌肉舒展開來,不再因為身體緊繃而難以放鬆。

--------------------------------------------------------------------

不論疫情期間居家工作或平日在辦公室工作,久坐、用電腦和手機,維持同一姿勢太久,都容易造成肌肉僵硬、疲勞,間接引發痠痛,特別是肩頸、下背、臀部及腿部。輔大醫院運動醫學中心物理治療師、臺灣物理治療學會公關委員會副主委黃琳玲建議,每工作1、2個小時,就起身活動10~15分鐘,她並設計了下列伸展運動,站著、坐著就可以做,減輕久坐造成的不適。

她提醒,這些伸展動作只需做到有緊繃感即可,不需要做到覺得痛。「重點是時間要夠,每個動作維持30秒~1分鐘(年長者可縮短至15~20秒),因為肌肉組織有黏彈性,需要一定的時間才能達到塑型的效果。」

1.腹式呼吸

(圖片來源:黃琳玲物理治療師提供,未經授權,請勿轉載)

呼吸會牽動肩頸、胸腔肌肉的活動。呼吸淺,肺沒有完全擴張,可能是肩頸緊繃的原因之一。

深呼吸時,鼻子吸氣4秒,嘴巴吐氣6秒,重複10~15次。一隻手放前胸(上肺部),一隻手放在腹部(下肺部),吸氣時感受兩隻手是否同步撐開,起伏程度理想為1:1,若下方的手起伏較小,可能表示橫膈肌使用不佳且呼吸太淺。手也可放肋骨兩側,吸氣時感覺手往兩側撐開。

2.頂天立地

(圖片來源:黃琳玲物理治療師提供,未經授權,請勿轉載)

坐姿,起始動作是將雙手置於胸前兩側,一手貼著耳朵往上舉高,一手往下,盡量往上下延伸、拉開距離,目的是活動肩胛骨。做10次,再左右手交換。

3.弓箭手

(圖片來源:黃琳玲物理治療師提供,未經授權,請勿轉載)

坐姿,一手前伸,吸氣時另一手往後,像拉弓,吐氣時再將手伸直放回,類似游泳的自由式,目的也是活動肩胛骨。軀幹可跟著拉弓動作向後旋轉,增加胸椎旋轉動作,左右交替來回做10次。

4.伸展前胸肌

(圖片來源:黃琳玲物理治療師提供,未經授權,請勿轉載)

站姿,找一面牆,左手做投降姿勢,前臂及手掌貼牆,身體往右旋轉,伸展前胸肌,停留在緊繃處30秒後放下。如果手覺得麻,就提前放下。

可分為手肘高於肩膀及手肘與肩膀一樣高兩種角度,有助伸展到不同走向的胸肌肌纖維。可選擇較有緊繃感的角度。

5.伸展腰背

(圖片來源:黃琳玲物理治療師提供,未經授權,請勿轉載)

站姿,右手扶牆,左腳放到右腳後面,交叉站,臀部往左推,同時左手彎向牆壁扶住牆,身體呈C型,停留30秒,放鬆腰兩側的腰方肌。先收小腹,身體慢慢回正,以免閃到腰,再換邊做。

6.伸展大腿後側

(圖片來源:黃琳玲物理治療師提供,未經授權,請勿轉載)

大腿後側肌群容易因為久坐、彎曲膝蓋而導致肌肉保持縮短狀態而緊繃。伸展方式是將椅子坐一半,腰挺直,右腳打直,腳尖勾起,放地上,手盡量往前伸,接近膝蓋、小腿或腳踝,有點像用肚子貼近大腿。注意不能駝背。

7.伸展臀部

(圖片來源:黃琳玲物理治療師提供,未經授權,請勿轉載)

坐姿時臀部接觸到椅子處,大約就是梨狀肌的位置,是臀部深層的髖外轉肌,久坐時易被拉緊。椅子坐一半,右腳踝放至左腳的膝蓋上(翹腿的動作),上身挺直,手放右膝,輕輕往下壓,身體彎向右膝,此時應感到右臀及右大腿外側緊繃。

黃琳玲提醒,如果做肌力訓練,結束後覺得痠痛是正常的,但以上運動主要目的是伸展,並不是肌力訓練,做動作時盡可能放鬆,充分感受到緊繃感、輕微痠痛即可,「拉筋一定要很痛才有效」是錯誤觀念。且伸展運動做完就不應持續存在痠痛感,而是應該覺得放鬆、輕盈、舒服。

受訪專家介紹-黃琳玲 物理治療師

按這裡看更多文章:嗨健康HiBODY精選臺灣物理治療學會衛教文章

因應當前的嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,社團法人臺灣物理治療學會特別邀請蔡美文副教授、吳若嫣物理治療師及許媁甯物理治療師等心肺系統物理治療等專家,協助製作了相關COVID-19輕症(含無症狀)患者適用的居家活動建議影片。

其中整理了許多實用的資訊與運動建議,提供給民眾參考,期望對大家有所助益!

也提醒您,練習影片中的方式時,如果您平常休息的時候就會有喘不過氣的情形,或是有心律不整或胸痛,或是這些症狀跟著您在活動時變得比較嚴重時,還是提醒要先去醫療機構就診。

祝福所有國人及辛苦的醫療人員,天佑台灣!

1.COVID-19輕症患者居家入門呼吸運動 - 民眾版

2.COVID-19輕症患者椅上呼吸運動 - 民眾版

3.COVID-19促進肺部擴張擺位及排痰(適用活動力低患者) - 民眾版

Welcome To Long COVID Physio

Long COVID Physio是一個由來自英國和美國仍有「新冠長期症狀」(Long COVID)的物理治療師組成的國際同儕支持、教育和倡導組織,於2020年11月成立。

主要目標:

為仍有「新冠長期症狀」(Long COVID)的物理治療師,支援人力與其他醫事專業人員提供同儕支持。

次要目標:

1.提供並參與有關「新冠長期症狀」(Long COVID)、身心障礙和復健的教育。

2.提供並參與有關「新冠長期症狀」(Long COVID)、身心障礙和復健及研究成果。

3.根據仍有「新冠長期症狀」(Long COVID)並受其影響的物理治療師之建言,提供「新冠長期症狀」(Long COVID)相關之社區倡議。

4.參與「新冠長期症狀」(Long COVID)有關的區域、國家和國際政策。

5.參與「新冠長期症狀」(Long COVID)醫療復健保健有關的區域、國家及國際運作模式。

網頁連結

https://longcovid.physio/

文/臺灣物理治療學會/張靜慧

--------------------------------------------------------------------

孕期的不適不一定要等到生產後才能處理,建議準媽媽們可以在產檢時向醫師反映,經醫師評估後轉介物理治療師,並透過幾個簡單動作訓練核心肌群,讓自己的孕期更舒服。

--------------------------------------------------------------------

30多歲的李小姐任職金融業,上班時需久坐,懷孕前會做些體適能運動,但懷孕後就沒有再運動。懷孕到16、17週時,她發現改變姿勢時(如在床上翻身、起床、由坐到站),左側腰部以下至臀部有刺痛感,影響睡眠與生活品質。

物理治療師謝妮芸說,懷孕16、17週時肚子還不算很大、體重增加也不算多,但她評估發現,李小姐的姿勢已像懷孕後期,比如骨盆過度前傾、薦髂關節承受較大壓力,「這樣的姿勢造成肌肉力量無法穩定住腰椎與薦髂關節,所以改變姿勢時會痛。」

觀察、歸納再治療,才能解決問題

此外,李小姐的生活以坐姿為主,常常坐一整天,核心肌群的力量不夠,所以本來通常在懷孕23、24週後出現的腰痛提早發生。等到懷孕後期,胎兒更大,腹肌被撐開,無法使力,要靠髖關節及大腿肌肉出力來穩定骨盆,原本腰部的穩定度更受影響,不適恐怕加劇。

同時,她的身體因為骨盆前傾而產生一連串適應性的改變,比如大腿前側與骨盆前側的肌肉因骨盆前傾而緊繃,而臀肌沒有力量把骨盆拉回來,日常生活活動所需的力量更偏向大腿前側與骨盆前側的肌肉,這兩處肌肉愈來愈緊,形成惡性循環,甚至到產後也無法完全放鬆,緊繃與疼痛感持續。

懷孕時的不適別忍耐,盡早求助專業

謝妮芸為李小姐設計了運動治療處方,包括伸展大腿前側肌肉及骨盆前側的髂腰肌,再訓練臀肌,並教她在轉換姿勢時,輕輕夾緊臀肌(夾屁股),把骨盆後拉、穩定後再改變姿勢,通常疼痛就可緩解。

在接受約兩個月的運動治療後,李小姐自行回家練習,到生產前,改變姿勢時腰部已不再有刺痛感,生產也很順利。「自然生產時骨盆需要有一定彈性,穩定度也要夠,如果太緊繃,胎兒會不好出來,這些運動也可幫助生產順利。」謝妮芸解釋。

她提醒,很多人以為懷孕時因體重增加、姿勢改變造成的痠痛或疼痛,生產後自然會好,「事實上,這些不適可以馬上處理、減輕,沒有必要忍耐,或者等生產完才處理。」她建議準媽媽們如有不適,產檢時可向醫師反映,經醫師評估後轉介物理治療師,幫助自己懷孕的過程舒服、順利。

謝妮芸解釋,懷孕時乳房變大、子宮被胎兒撐大,這些部位都在身體前側,重心因而往前移,骨盆與腰部也會前傾。「體重增加、影響姿勢,是孕期自然的改變,但如果肌肉力量足夠,還是撐得住,不至於疼痛。」

她建議平時就可養成運動習慣,增強肌肉的力量,尤其可著重這兩個部位:

1、核心肌群:如皮拉提斯(Pilates)、懸吊訓練(TRX)及紅繩懸吊訓練(Redcord)。

2、下肢肌群:比如大腿前後側及臀肌的負重訓練、使用健身房器材做蹬腿動作、瑜伽的橋式、靠牆半蹲等。

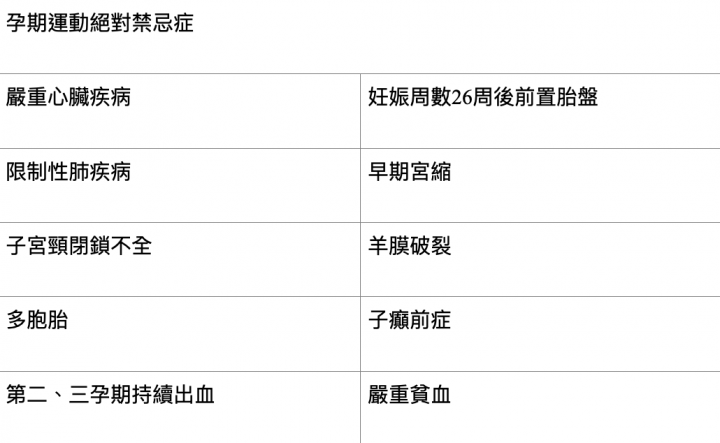

如果已習慣這些運動,懷孕後也沒有孕期運動的絕對禁忌症(附表一),運動還是可以繼續,但要避免可能會有跌倒風險的運動項目,以及避免在通風不良、濕熱的環境中運動(比如熱瑜伽)。因為有研究顯示,胎兒在前3個月受到高溫刺激,易發生畸型。

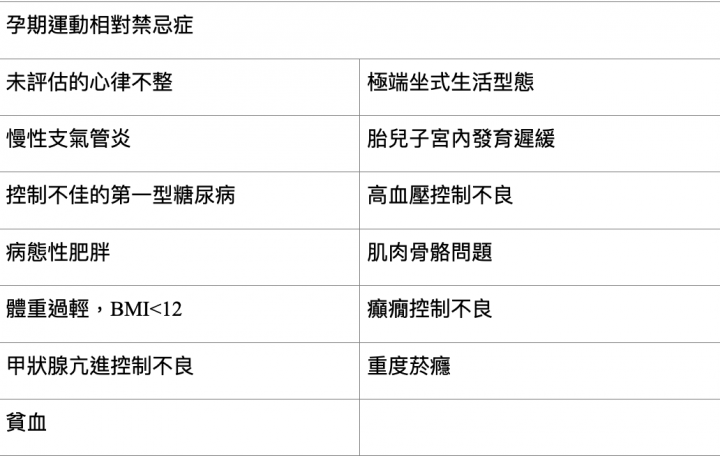

若有符合孕期運動的相對禁忌症者(附表二),並不代表不能運動,只是在運動過程中需要有相關專業的醫療人員指導下進行。

謝妮芸 物理治療師

現職

棨晨居家物理治療所 物理治療師

癒健物理治療所 兼任物理治療師

學經歷

國立陽明大學物理治療暨輔助科技學系學士

前台大醫院物理治療中心物理治療師

前汐止國泰綜合醫院復健科物理治療師

前癒健物理治療所教學組長

相關認證

Redcord Neurac 1國際認證

NKT 神經動能療法 認證

懷孕及產後婦女訓練專家國際認證

中山醫學大學婦女生產與母乳哺育物理治療支持工作坊結訓

📢 宅在家的銀髮族,每天還是要固定20~30分鐘活動一下筋骨,以免肌少、失智悄悄上身喔!

(")臺灣長期照顧物理治療學會(")與(")點睛樂齡智造公司(")合作打造「物理治療樂齡運動」專區,猶如將帶領樂齡據點經驗豐富的治療師請回家,在您家客廳以適合您的速度帶您進行每日據點運動。

(*)將運動影片拆為每段3分鐘左右,做起來一點都不累喔!(*)

邀請您來體驗喔!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrb5_P5Ffxu_OoOFPWZNfeGJQbt-yLj2M

點睛公司特提供疫情期間免費使用專區服務,程序如下:

宅家運動(3)步驟

QRcode開通有效期限為疫情三級警戒期間

1️⃣點選Me-SPOZ下載連結 https://bit.ly/3fvuo3r

2️⃣註冊AI-Exercise會員,登入Me-SPOZ APP

3️⃣手動輸入QRcode帳號『MESPOZ』

📢此序號可享SPOZ 康壽太極、物理治療、有氧、體適能、輕運動、舞蹈、彈力帶等所有專區

手把手學會開通30天SPOZ課程

👉🏻 https://bit.ly/3vyCz4r

#三級防疫期間名額不限 #台灣加油

由於近日國內新冠肺炎的疫情發展與防疫政策,許多特殊需求兒童的

謝謝作者無私的經驗與專業分享!!!

作者介紹:

林芳羽:中國醫藥大學物理治療學系畢業,目前是美國奧勒岡大學特

陳靜儀:目前是肯特州立大學特殊教育學系副教授

疫情期間的早期療育與幼教:重點和相關資源

https://www.facebook.com/10845

如何協助孩子度過新冠肺炎篩檢和家人確診

(向兒童說明的圖卡可自行下載使用,某些孩子比較適合用現實照片

https://www.facebook.com/10845

原文網址:

【臺灣長照物理治療學會專欄】物理治療師看自立支援 3面向助被照顧者「自主選擇」想要的生活

https://www.ankecare.com/2021/23492?fbclid=IwAR25CKMwvjxyrumvKJGisVZ1UAzaOh7_MfL88hK9-MfmCbaT3UUZSZX9YgQ

(圖片來源:ankecare.com/邵軒琳物理治療師)

(圖片來源:ankecare.com/邵軒琳物理治療師)

文/臺灣物理治療學會/張靜慧 (圖片來源:臺灣物理治療學會提供,未經授權,請勿轉載。)

--------------------------------------------------------------------

半夜想起來上廁所真的很惱人,睡不好的話會影響生活品質和工作效率。可找物理治療師專業帶你訓練強化骨盆底肌,有助於改善頻尿的狀況。

--------------------------------------------------------------------

20 多歲的國軒在歐洲讀書時參加學生運動,短短幾天內走了很多路,覺得腳底緊緊的、有刺痛感,他減少走路、改穿氣墊鞋,症狀似乎好轉。

他回台後入伍服役,穿厚重的軍靴走路、站哨、行軍,腳底的刺痛感、小腿的緊繃感變強烈了,尤其早上下床踩地、久坐後站起來,走前面幾步時,腳底刺痛感特別明顯。醫師診斷為足底筋膜炎。

手法治療+縮足運動,鬆動關節及肌肉

易康脊足體態物理治療所主治療師宋宏謙評估後發現,國軒疼痛的位置在足底筋膜炎好發的跟骨前內側,站姿、承重也有明顯問題,左腳足內翻特別明顯,也就是左腳騰空未踩重時,跟骨往內撇,腳著地後,足部內旋、足弓偏低、腳掌骨也外斜。

觸診則發現,大拇趾附近的關節活動度受限,小腿肌肉(包含阿基里斯腱)也緊繃,柔軟度下降,因此國軒很難蹲下去,腳跟無法貼地,必須踮腳尖才能蹲下。綜合症狀及檢查結果,宋宏謙評估國軒屬於「旋前足症候群」合併跟骨外斜,「這需要力學導正,單靠休息、泡熱水、按摩不會好。」

「雖然是足底筋膜炎,但治療時不只聚焦腳底,」他解釋,旋前足症候群影響踩重與推蹬的力學, 足底筋膜被不當拉扯,小腿肌肉也會被過度使用 ,治療時都需一併考量。

第一步是手法治療。針對足踝附近的關節採用關節鬆動術,同時鬆解、伸展小腿肌肉,當關節及肌肉都鬆了,腳背曲的角度便能增加,就蹲得下去。

此外,他也教國軒利用 縮足運動 訓練足底內在肌群,幫助足底筋膜所在的足弓區集中、托高,當足弓被支撐起來,足底有穩定受力,有助步行時推進、踩地時踩穩。

針對小腿則另設計伸展操,活化足底到小腿的筋膜,踩重時壓力分散,減少緊繃感。

在第 6~8 次治療時,宋宏謙進一步協助國軒調整骨盆下肢的力學異常。「因為足部歪斜連帶影響臀部肌肉用力,骨盆也產生歪斜、受力角度改變 ,因此骨盆關節也需矯治, 並訓練骨盆區的核心肌群及臀肌,承重及步行的效率才會恢復。」

在完成約 8 次療程後,國軒的症狀明顯改善,踩地時腳底不再那麼痛,小腿的緊繃感也減輕,走路總算不再是苦差事。

突然激烈運動,足底筋膜吃不消

宋宏謙說, 足底筋膜炎常發生在 40~60 歲的中年人 ,但年輕人也有,常跟跑步有關,「不完全是因為老化。」

「不論站走跑跳,足底筋膜是關鍵部位,特別是大拇趾下方的足底筋膜,」他解釋,足底筋膜承重時,需要足弓的穩定性及大拇指背曲的角度,才能緊繃足底筋膜,讓跟骨與腳掌骨靠近,完成推蹬、步行。

他指出, 現代人在生長發育的過程中太少打赤腳接觸原始地面,甚至很少走路,缺乏刺激,足弓及足底筋肉的活化都不夠 ,一旦長時間或激烈運動、足底筋膜不當受力,就會出問題。

鞋底太軟、太硬都傷腳

鞋子也是足底筋膜炎的「幫兇」。國軒習慣穿軟底、薄底的鞋,當兵時又穿硬底的軍鞋, 太軟或太硬的鞋底都會刺激足底筋膜 ,經年累月造成旋前足症候群,腳掌偏斜、變鬆,足底筋膜被拉扯,造成纖維損傷、發炎。他提醒, 有旋前足症候群者不適合穿氣墊鞋 ,鞋底太軟、缺少支撐,足部更容易歪斜。穿一般鞋子即可,避免鞋底太軟或太硬。

在安全的環境中打赤腳走路,刺激足底筋肉,並選對適合的鞋子,同時避免突然激烈運動,就能預防足底筋膜炎。

宋宏謙 物理治療師

現職

易康脊足體態物理治療所 總監

舜復脊足醫學 MORS 矯治學系統 創辦人

學經歷

國立臺灣大學醫學院物理治療理學士

臺灣脊骨矯治醫學會 脊骨矯治核心課程 結業

專長

脊椎疼痛與手法矯治、足踝物理治療、體態健康與功能性訓練

文/臺灣物理治療學會/張靜慧

--------------------------------------------------------------------

不少人都有肩頸痠痛的經驗,可能是低頭滑手機、久坐使用電腦,或是不正確的運動健身等引起。時時觀察與調整自己的姿勢,找出問題根源,才能減少關節進一步的損傷。

--------------------------------------------------------------------

33 歲的哲偉在工作之餘喜歡打壘球,有一次投球時,右手臂突然痛到無法舉起,休息後慢慢變好,但仍然隱隱作痛,同時伴隨右側肩頸痠痛,斷斷續續延續了 3 個多月。

他以為缺乏運動才會肩頸痠痛,就去上重訓課,還特別請了個人教練,希望練胸肌、上臂再有力氣些,投球才能投得遠。

重訓兩個月後,他發現躺在背板上做臥推動作,上推槓鈴到某一個角度,或者增加重量時,肩關節疼痛、痠痛的感覺又出現了,比投壘球時更明顯,使用電腦時也覺得肩膀卡卡、脖子痠痛僵硬,甚至影響睡眠。教練也發現他有高低肩,代表受力不平衡。骨科醫師的診斷是關節盂唇撕裂傷,導致深層的疼痛、痠痛。

觀察、歸納再治療,才能解決問題

易康脊足體態物理治療所主治療師宋宏謙指出, 一對一的物理治療強調觀察、歸納,再做治療的分類,這樣才能真正解決問題。 他觀察哲偉模擬投球的動作,肩膀無法抬超過 90 度,無法做投擲的動作。

他也看出哲偉的姿勢跟儀態因為肩膀痠痛而改變,而靜態的姿勢其實反映出動態出力的結果:鎖骨往下降,肩胛骨往內、往上,頸椎歪斜偏向右側,左右肩膀看起來明顯有力學異常,需要導正,才能減少關節盂唇進一步損傷。

從觸診則發現,哲偉肩部旋轉肌的用力非常不協調,舉手時會聳肩,肩膀往上、往前頂,肱骨就會頂到肩胛骨盂唇的部分,增加頸椎和肩胛骨間的肌肉或頸椎小面關節壓迫。

用手法治療伸展緊縮的關節及肌肉

進一步再測試肌肉筋膜的柔軟度,結果發現哲偉上胸椎背胛部分縮緊,平躺時肩關節外轉肌的肌肉特別短縮,因此投球時沒力,也讓肩胛骨無法隨著舉手的動作而打開,因此哲偉習慣聳肩,讓肱骨往前跑。宋宏謙評估這屬於「肱骨前移症候群」,同時也有「肩胛骨下旋症候群」。

針對肱骨前移症候群,宋宏謙採用手法治療(徒手治療),幫助哲偉伸展緊縮的肩部關節和肌肉,鬆解沾黏的筋膜,尤其是胸肌纖維及肩胛後外側肌肉;同時用關節鬆動術幫肱骨由前往後鬆動,並導引哲偉在不痛的範圍完成舉手的動作。

此外也設計功能性訓練,比如手掌推牆,幫助肩胛骨覺察到脊椎連結上肢的穩定力量,這樣哲偉投球時力量從身體中心發出,才能控制力量,球速較快,而不是用手部附近小肌肉去甩球。

打電腦駝背、頭前傾,後遺症多

宋宏謙設計彈力帶運動,訓練哲偉弱化的肌肉,並提醒他調整姿勢,「用電腦時圓肩、駝背、頭前傾,容易造成胸前肌肉短縮、提肩胛肌緊繃;同時肱骨前移、肩胛骨下垂,肩胛骨周圍肌肉因而緊繃、痠痛,肱骨與肩胛骨也會對位不正確,肱骨易撞到關節盂唇,造成盂唇撕裂。」

在接受 10~12 次治療後,哲偉的症狀明顯改善、康復,宋宏謙也提醒他,打球前要記得做肩部肌肉的熱身運動及控制核心肌群,養成良好的動作習慣,才能預防傷害,他就可慢慢開始打壘球了。

--------------------------------------------------------------

宋宏謙 物理治療師

現職

易康脊足體態物理治療所 總監

舜復脊足醫學 MORS 矯治學系統 創辦人

學經歷

國立臺灣大學醫學院物理治療理學士

臺灣脊骨矯治醫學會 脊骨矯治核心課程 結業

專長

脊椎疼痛與手法矯治、足踝物理治療、體態健康與功能性訓練

跳頁: ,共 2 頁,36 筆資料